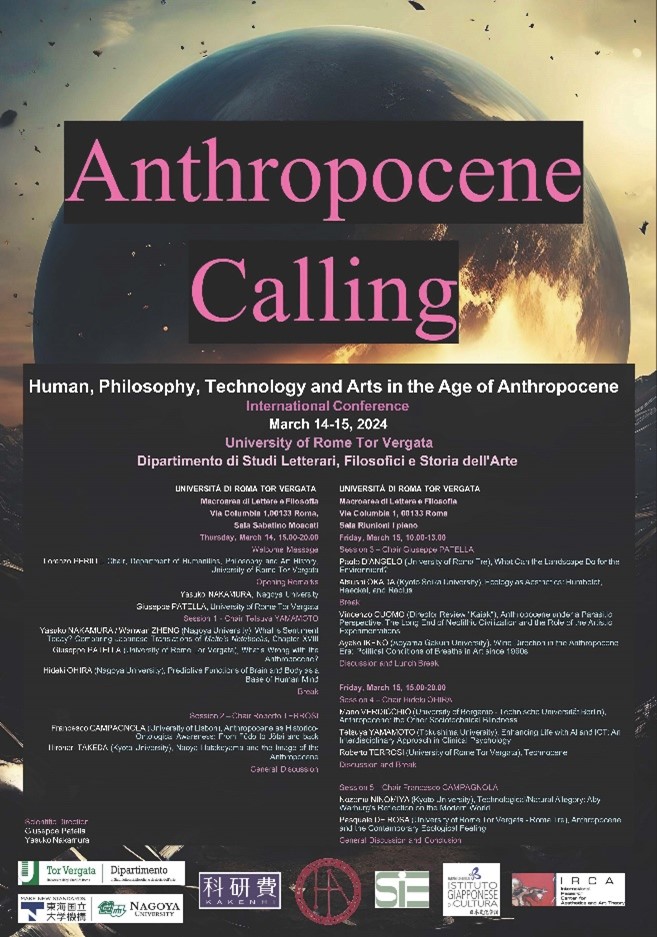

2024年3月14日から15日にかけて、イタリアのローマ大学トル・ヴェルガータ校にて、国際会議「Anthropocene Calling: Human, Philosophy, Technology and Arts in the Age of Anthropocene」が開催された。「地球に対する人間の不可逆的な影響力が無視できなくなった時代」を意味する「人新世」の問題に取り組むためには、必然的に分野間の垣根を超えた学際的な研究が求められる。このシンポジウムは、タイトルの通り、「人新世」という巨大な問題系を多面的な観点から検討する場として設けられ、議論の俎上に載せられた主題は自然、技術、言語文化、芸術と多岐にわたった。AAAグループ第5班とローマ大学トル・ヴェルガータ校を中心とする研究者たちが参加したこのイベントは、「人新世」というテーマにおいても、日本とイタリアの研究協力が意義深いものであることを示すものであった。

シンポジウムの各セッションに先駆けて、ローマ大学トル・ヴェルガータ校の人文学部学科長ロレンツォ・ペリッリ教授から歓迎の辞が述べられ、続いて日伊両国の研究代表者であるジュゼッペ・パテッラ教授と中村靖子教授から開会の挨拶が行われた。本シンポジウムの導入となった両名の挨拶において、この会議の問題意識と趣旨が説明され、「人新世」について学術的に取り組むことの意義と目的が共有された。

以下では、それぞれのセッションを逐一たどるのではなく、筆者が便宜的に腑分けした三つの論点から、本シンポジウムの概要を再構成し、報告することとしたい。各セッションの発表内容とその後の質疑応答で交わされた議論は、きわめて広範囲なトピックに及び、濃密な展開を示したために、下記の要約から漏れてしまう事項が多々あったことあらかじめ断っておく。シンポジウムの参加者については、報告文末尾にリストを付しておく。(各登壇者の氏名は敬称略とする)

🌟1:「人間」に対する根本的な反省と哲学的な理解の深化

「人新世(anthropocen)」という言葉は、「人間の(anthropo-)」という接頭辞から構成されている。すなわち、人間という地球の歴史から見ればちっぽけな存在が、地質学的レベルで看過できない影響力をもつファクターとして存在感を増してきたという認識が、「人新世」には含まれている。セッション1におけるジュゼッペ・パテッラの発表は、M.ハイデガーの「世界像の時代」を下敷きに、主体と客体とが決定的に分離していく近代的な認識の問題点を確認しつつ、人間中心主義の乗り越えを目指す「人新世」の可能性を現代の幅広い思想的潮流を手がかりに示した。ここで指摘された「人新世」が含意する普遍主義(universalism)の問題性については、セッション3のヴィンツェンツォ・クオーモの発表においてさらに深く論究された。クオーモは、人新世にまつわる実験的活動について、政治的アクティヴィストの路線と共生的スペクトル(Symbiotec-spectral)の路線の二種類に分類したうえで、ミシェル・セールの哲学に触発された「寄生(parasite)」の概念に着目した。「人新世」を思弁的に論じる現代の潮流に触発されたこれらの発表は、研究領域を横断する本シンポジウムの土台となるものであった。

他方で、「人間」概念の問い直しは、われわれの心理的、認知的、環境的条件を明らかにする研究によって議論が深化された。セッション1の中村靖子と大平英樹、セッション2のフランチェスコ・カンパニョーラによる発表は、こうした問題意識を共有していたと言える。人間特有の感情表現、とりわけ文学におけるそれを、機械学習によるデータ分析を用いて解析した中村の発表は、文学表現とその翻訳における感情の分布を数値的なモデルを通して可視化した。感情を人間に専有された神秘から解放し、データの連なりとして読み解く分析手法は、次の時代の「人文学」――人間についての学――のあり方の一つを指し示している。大平は、人間の心理的機能の根幹に予測的プロセスが介在するというテーゼを、豊富な資料によって説得的に論証した。認知機能の盲点をつく錯視などの事例は、人の意識がいかにすでに獲得された知識や習慣によって構造化されているのかを示している。ところで、人はまた彼らを取り巻く環境にも依存しながら自己を形作っていく。カンパニョーラの発表は、まず聖ヒエロニムスや聖アントニウスなど西洋の文化圏に広がる「荒野の心性」へと言及しつつ、その後すぐさま踵を返して、和辻哲郎の風土論、花田清輝の砂漠論といった日本の文芸批評へと視野を広げていった。人間の意識やものの見方が、それ自体で存在するのではなく、外部や内部――ここでいう「内部」は、主体によって飼いならされた馴染み深いものではなく、無意識のような他者として現われてくる内部である――との相互作用のなかで生まれ、涵養されていくという認識は、「人新世」というテーマと共鳴しないながら、シンポジウムの通奏低音のように響いていた。

🌟2:高度に発達したテクロノジーと人との関係性の再考

人新世は、人間が歴史的に肥大化させてきたテクロノジーの暴力がその誘因の一つになっていることから、理論的、実践的、双方の観点からの技術論の検討を割けて通ることはできない。発表者のなかでも、とくに壮大な技術文化論を展開したのは、セッション5のロベルト・テッロージであろう。彼は、大胆にも、「人新世(anthropocene)」ではなく、「技術新世(technocene)」なる語の採用を提案する。人類の歴史を決定づけたのは、人間の文化活動というよりは、むしろあらゆるエネルギーの流れを最適化し、コントロールしてきた「テクロノジー」の運動それ自体にある。近年のヴァーチャルリアリティの利用可能性を臨床カウンセラーの立場から報告した山本哲也の発表は、現代社会がテッロージの構想する「技術新世」論に接近しつつあることを告げている。実物の人間の身体をスキャンすることで作成したヴァーチャルなアバターを心理カウンセリングに応用する試みは、機械と生命体の境界線が融解した世界がすでに現実となりつつあることを物語っているのであろうか。

とはいえ、そうした技術の進歩を野放しにしておけば、社会のいたるところで種々の混乱を招くことは目に見えている。最先端のテクロノジーに対して反射的に寄せられる感情的な拒絶になびくことは、新たな文化の創出を阻害する不毛な反動のそしりを免れないが、かといって安易な技術信奉論にもそれなりのリスクが伴うものである。セッション4のマリオ・ヴェルディッキオの発表は、新興の技術に不可避につきまとう「社会技術的盲点(sociotechnical blindness)」を人新世にも当てはめ、新時代の到来をセンセーショナルに喧伝するスローガンに潜む社会実践的な陥穽を指摘した。また、セッション5に登壇した報告者(二宮)の発表も、ドイツの美術史家アビ・ヴァールブルクの思索に即しつつ、人間が作り上げてきた文化からあらゆる熟慮の余地を簒奪していく技術の暴走を批判的に検討するものであった。ヴァールブルクの技術文明批判の背景には、ネイティヴ・アメリカンの神話的思考に対する民族誌的・図像論的な読み直しがあったが、テクロノジーが破壊したのはまさにそこに息づいていた世界の意味を掴み取るための「思考の空間」である。技術と人間のあいだの緊張状態を解きほぐし、その両者の関係をどのようにとらえなすのかという問題は、「人新世」の時代の喫緊の学術的課題である。

🌟3:芸術による新たなコスモロジーの模索

人新世は、地球規模での環境破壊・環境汚染への危機意識にもとづいている。1950年代以降、大量生産・大量消費、核燃料の開発、生態系の破壊などが進展するにつれて、惑星の滅亡につながる最悪のシナリオを避けるための最低限の倫理の必要性が、専門家やアクティヴィストによってたびたび唱えられてきた。時代の流れに人一倍敏感な芸術家たちは、科学者や政治家とは別のかたちで、地球環境やエコロジーの問題系を自分たちの取り組むべき対象として見出してきた。池野絢子は、20世紀美術における「呼吸」や「空気」というテーマについて発表された。とりわけ60年代に活動した、ジュゼッペ・ペノーネと三上晴子の二人を取り上げて、かたやイタリア、かたや日本を中心に作品を発表してきた両芸術家が「空気」にいかなる意味を見出したのかが豊富な作例とともに示された。日本の写真家畠山直哉の写真シリーズを「人新世」の時代の風景として読み解く武田宙也の発表も、やはり地球環境を普段とは違った視点から切り取る芸術家の感性に肉薄していくものであった。畠山作品のなかに結晶化したイメージは、奇妙な仕方で交錯する自然と文化の接触と葛藤を描いている。

われわれを取り囲んでいる自然を表象する芸術といえば、ながらく風景画というジャンルが西洋文化で重要な役割を果たしてきた。イギリスの風景画家ジョン・コンスタブルの代表作《乾草の車》に対するアクティヴィストの抗議運動から出発したパオロ・ダンジェロの発表は、「風景(landscape)」という語の持つ否定的なコノテーションへの批判を紹介しながら、それに「環境(envrionmental)」が対置されてきた経緯をイタリアの文脈に即して説明した。しかしながら、文明の美意識が内面化された「風景」をより現実の自然に近い「環境」に置き換えればよいというほど事態は単純ではなく、ダンジェロは20世紀の風景美学者ロザリオ・アッスントの先駆的な仕事にうながされつつ、風景と環境の二項対立を脱却する方向性を示した。続く岡田温司の発表は、さらに時代を遡り、19世紀から20世紀初頭の著述家のなかにエコロジー思想の一端を探求するものであった。アレクサンダー・フォン・フンボルト、エルンスト・ヘッケル、エリゼ・ルクリュという三名のテクストと実践は、かたちは異なれ、それぞれの仕方でエコロジカルな美学の萌芽を提示している。植民地主義と裏腹に、フンボルトを惹きつけたエキゾチックな風景画、ヘッケルの独自の自然哲学にもとづく、見るも美しい生物のイラスト、ルクリュの構想した「ブルー・マーブル」(1972年にアポロ17号から撮影された青い地球のイメージ)をも思わせる巨大なジオラマ装置。19世紀の思想家たちの脳裏に渦巻いていた地球という惑星のイメージは、文化史的に興味深いだけでなく、今日求められる新たなコスモロジーを模索するうえでも示唆に富んだものである。

今回の国際会議では、AAAグループ第5班の研究者が中心となって組織したこともあり、人文学における「人新世」のインパクトについて論究されることが多かった。さらに、芸術や技術を含めた文化史を「人新世」という観点から検討する機会を得ることができた。総じて言えば、「人新世」というキータームが多様な研究領域をつなぐ結節点として作用し、新たな知的探求を促すものであることを確認できたことが大きな収穫のひとつであったと言えるだろう。

国際シンポジウムとは別に、今回のイタリア会議の合間をぬって、ロベルト・エスポジト氏との面会も実現することができた。第5班の主要トピックである「生政治」は、彼の哲学的仕事が一つの着想源となっている。かつてエスポジト氏が所長を勤めていた、ナポリにある「イタリア哲学研究所(Istituto Italiano per gli Studi Filosofici)」の歴史ある建物を案内してもらい、その後、氏のご自宅で小一時間ほど歓談し、近くのレストランで昼食をともにした。「コムニタス(ともに生きること)」の思想家ならではの、溢れるほどの歓待の精神をもった優しい人柄を、その一挙手一投足から感じ取ることができた。今後、エスポジト氏とのさらなる研究協力が期待される。

今後の展望としては、今回のシンポジウムで深めることのできた「人新世」についての知見を、AAAプロジェクトの他の研究班にフィードバックしていく必要があるだろう。今回の国際会議は、参加者の都合上、人文学の立場から「人新世」について議論することが多かったが、自然科学や社会科学の幅広い視野を交えることで、学際的な研究プロジェクトの強みを発揮することができる。科学的な分析概念、社会実践の指針となる標語、創造的な芸術的活動の原動力など、多様なレイヤーをもつ「人新世」に、学術的な深みを与え、より広範な議論へと拡張していくためにも、今回のシンポジウムはきわめて貴重な足がかりとなった。今後、研究プロジェクトでは、本会議をもとにした論集の出版を予定しており、これを機にさらなる研究の発展が期待できる。

🌟【シンポジウム 参加者リスト】

-Yasuko NAKAMURA, Professor, Nagoya University

-Giuseppe PATELLA, Associate professor, University of Rome Tor Vergata

-Hideki OHIRA, Professor, Nagoya University

– Francesco CAMPAGNOLA, Principal Investigator, University of Lisbon

– Hironari TAKEDA, Associate professor, Kyoto University

– Paolo D’ANGELO, Professor, University of Rome Tre,

– Atsushi OKADA, Professor, Kyoto Seika University,

– Vincenzo CUOMO, Director, Review “Kaiak”

– Mario VERDICCHIO, Researcher, University of Bergamo

– Tetsuya YAMAMOTO, Associate professor, Tokushima University

– Roberto TERROSI, Researcher, University of Rome Tor Vergata

– Ayako IKENO, Associate professor, Aoyama Gakuin University

– Nozomu NINOMIYA, PhD candidate, Kyoto University

(文責:京都大学大学院人間・環境学研究科二宮望)