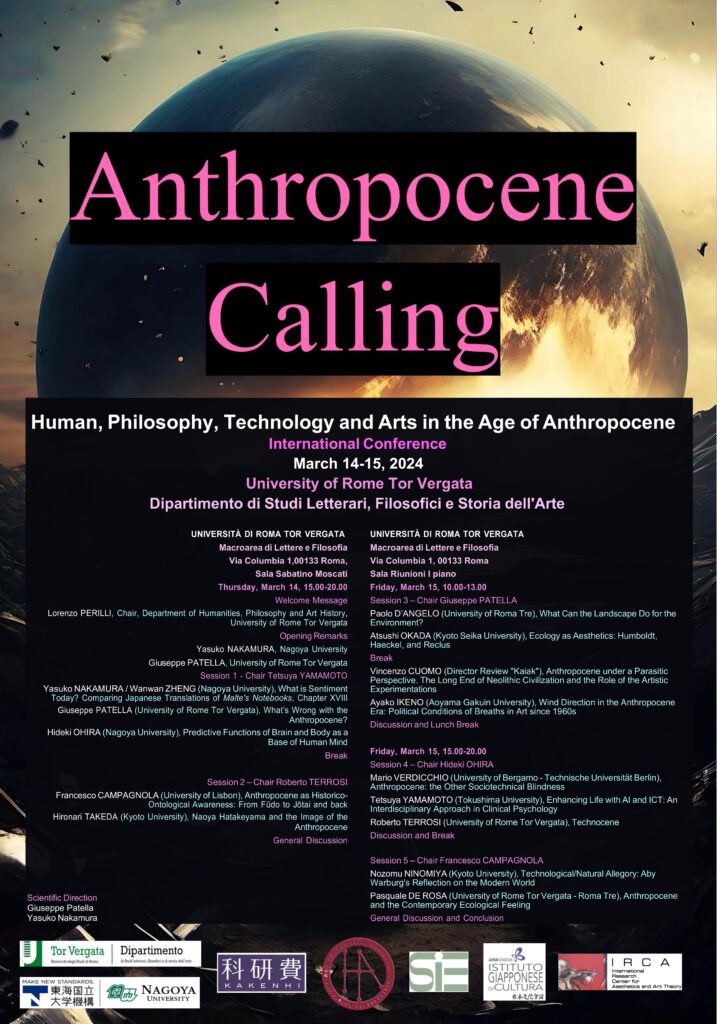

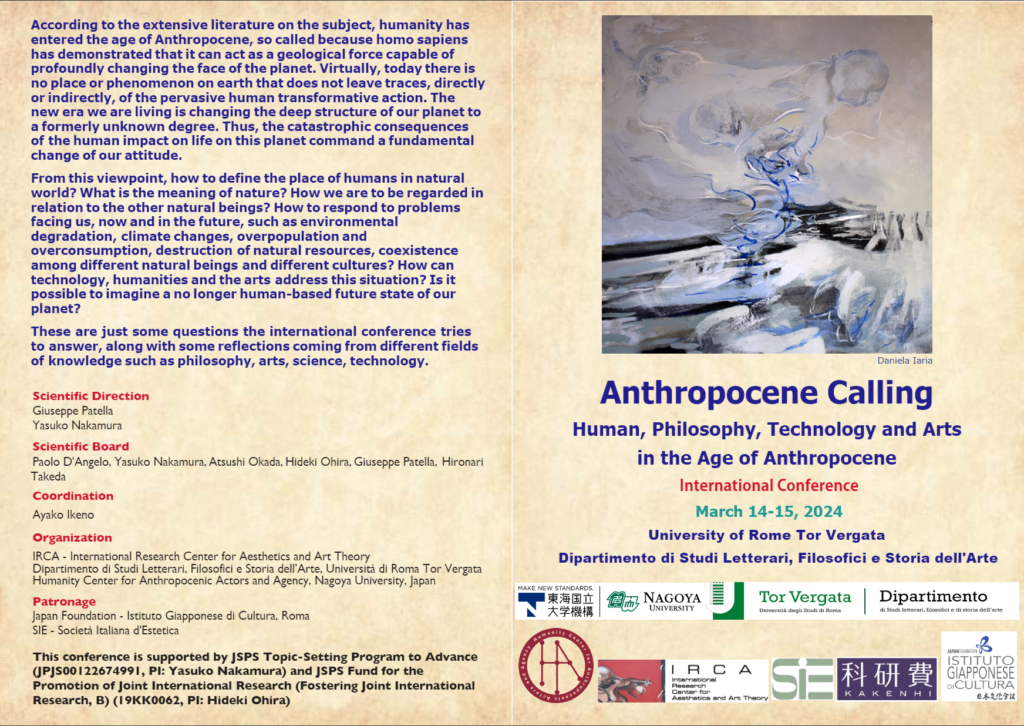

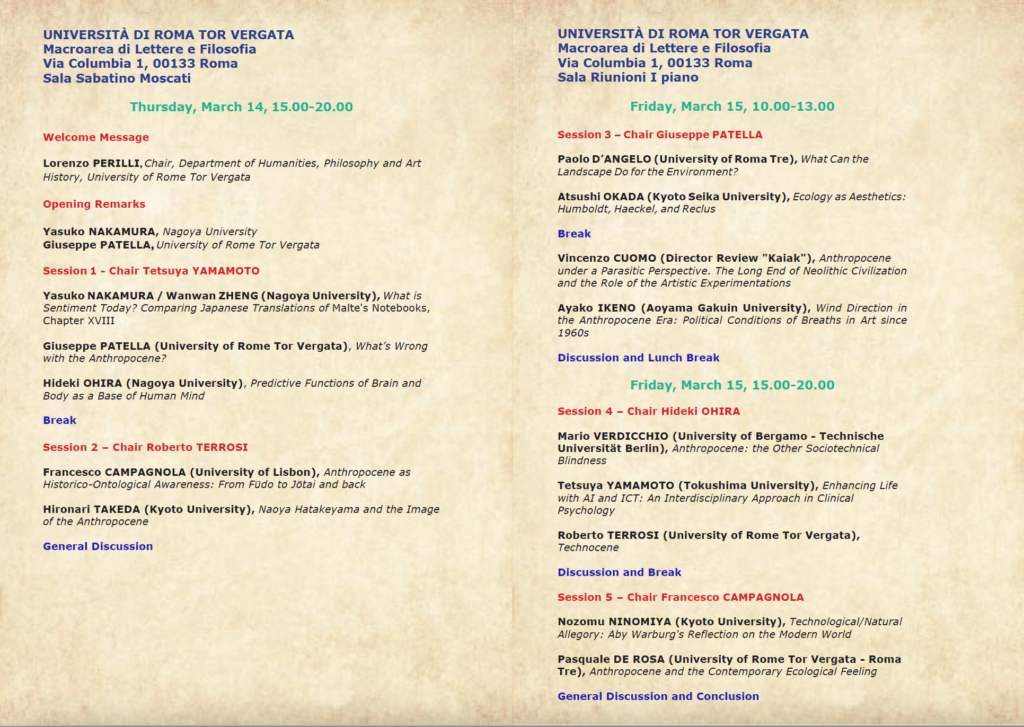

日時:2024年3月14日-15日

開催地:University of Rome Tor Vergata

人間・社会・自然の来歴と未来—「人新世」における人間性の根本を問う

日本学術振興会「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」学術知共創プログラム

日時:2024年3月14日-15日

開催地:University of Rome Tor Vergata

関連サイト:青土社 ||現代思想:現代思想2023年12月号 特集=感情史 (seidosha.co.jp)

🌟伊東剛史先生「ひらかれた感情史のために」pp.26-35

伊藤先生は、歴史学における、そして歴史学に対する感情史の役割について論じられました。歴史学が構築してきた知識生産のプロセスに私的な感情が入り込む余地を与えることは、史料の批判的読解が感情移入によって侵食されるという危険性を持つ一方で、言論空間において抑圧され、表現されなかった感情へと迫る契機となる。本稿では、こうした感情史の二面性を分析し、感情を歴史叙述のなかにどのように位置づけるべきかを考察されました。

🌟平田周先生「ある「世俗的心理学カテゴリー」が辿り着いたひとつの場所」pp.121-135

平田先生は、心理学の理論及び実践と、社会との相互作用的な展開という観点から、感情を巡る過去と現在を結びつける枠組みを示されました。まず、イギリスにおける近代化の過程の中で、神学的な概念としての「情念(passion)」や「情感(affection)」に対して、科学的概念としての「感情(emotion)」という心理学的カテゴリーが確立した歴史を概観し、次いで現代の資本主義体制のもとで、心理学が提出した知見が生産活動や日常生活の合理化のための感情を管理する手段として用いられるようになった経緯を分析され、感情に関する歴史的分析が社会の仕組みを考える上で果たす役割を考察されました。

🌟中村靖子先生「言葉と感情、言葉とツール」pp.189-200

中村先生は第一に、ドイツ語におけるReiz(刺激)という語を巡る生理学の歴史を概観し、神経系が持つ刺激の受容(ネガティブ)と蓄積された興奮の放出(ポジティブ)という2つの原理が、生の根底的な原理として、あるいは感情の基盤として解釈されうることを確認されました。次に、文学作品の言語表現から感情を取り出す試みとして、リルケ『マルテの手記』に対してセンチメント分析を行いました。まず各文のネガティブ、ポジティブ、ニュートラルの確率からなるセンチメントスコアを算出し、そのスコアの推移をテクストから読み取れる主人公マルテの感情の変化と対比することで、マルテが世界からの刺激をどのように受け取り、そうして神経系の内部に蓄積された感情をどのように言語として放出したかのかを考察されました。

(文責:大阪大学大学院人文学研究科 博士前期課程1 年 葉柳朝佳音 )

2023年12月27日、名古屋大学人文知共創センター室にて第3回理論班会議が開催されました。

中村靖子先生は、リルケの小説『マルテの手記』の原文(ドイツ語)に対するセンチメント分析の実践を紹介し、文学作品に対するセンチメント分析の可能性を示されました。この研究をさらに展開させた、鄭先生との共同研究の計画とその進捗についても報告されました。

鄭弯弯先生は研究の構想として、データを分析する際に有効な変数を抽出する特徴選択の新たなモデルを提案し、解釈性と実用性を向上させること、及び語彙の豊富さの測定に関して語彙の多様性、密度(内容語の割合)、洗練性(高度な単語)という三つの尺度を包括する新しい指標を構築することなどを示されました。また、センチメント分析の実践として、景気の善し悪しについての公式スコア(人間による評価)と、既存のLLMモデル及び新たに作成したモデルによるセンチメントスコアを比較した研究について報告されました。

鈴木麗璽先生は、日本シリーズ阪神オリックス戦期間におけるSNS上のポストのポジティブ・ネガティブの度合いをセンチメント分析によって数値化し、さらにChatGPTとMusicGenを用いた楽曲生成によってそれを可聴化した実践について報告されました。関連して、大規模言語モデルを用いて自然言語表現と行動戦略を結びつけることで、人間の行動の根底にある性格や嗜好のような、数理モデルで直接扱うことの難しい複雑で高次な特徴をモデルに組み込むアプローチや、文化的な形質やその進化の表現に生成モデルを利用する試みについて発表されました。

大平健太先生、大平徹先生は、自己フィードバックの遅れにともなう共鳴現象を表現する遅れ微分方程式を提案し、その解の挙動について紹介されました。また、捕食のモデルを表すロトカ・ボルテラ方程式を例に、時計を表す関数が含まれないにも関わらず捕食者(山猫)と被捕食者(うさぎ)の個体数に増減の周期が生じることを示した上で、そこに時間や遅れを導入して両者の相互作用を表現する試みについて紹介して頂きました。

金信行先生は、イギリスの理論物理学者ホーキングを中心とした知識生産のプロセスを分析したH. ミアレの論文『ホーキング Inc.』を紹介されました。知識生産に関わるアクターを明らかにすることで、AI技術が問い直す人間の役割について検討するとともに、科学における知識生産のプロセスを相対化してきたSTSにいてANTがどのような役割を果たしうるかについて議論されました。

田村哲樹先生は、情報化社会において、民主主義はいかなる意味で「民主主義」であり続けられるのか、その可能性について論じられました。人工知能民主主義というアイデアを取り上げ、権威主義の危険性及び人間排除の志向性という観点からの批判を受け止めつつ、包括性・代表制・決定性という三つの要素に注目してその民主主義的・非民主主義的性質を分析されました。

平田周先生は、神学的な概念としての情熱(passion)に対する、科学的概念としての感情(emotion)という語の確立に注目し、感情概念と社会との相互作用的な展開を分析されました。また、現代のフランスにおける感情に関する研究の動向について報告され、アフリカのアニミズムから人間と地球の関係を探求したAchille mbembeの論文 “La communauté terrestre”を紹介されました。

第3回の会議では、第2回の会議で共有された知見をもとに、そこから分野間の連携をさらに強めるかたちで研究が展開されてきたことが確認されました。それぞれの報告の後の質疑応答では、より具体的で活発な共同研究の構想について議論が行われました。

(文責:大阪大学 人文学研究科 博士前期課程1年 葉柳朝佳音)

共催:「人間・社会・自然の来歴と未来―「人新世」における人間性の根本を問う」発表報告

🌟発表題目:『ムッシュー・アンチピリンの宣言―ダダ宣言集』を読む――「ダダの詩を作るために」をめぐって

(1)発表内容のまとめ

2023年11月24日の発表では、トリスタン・ツァラ『ムッシュー・アンチピリンの宣言――ダダ宣言集』を対象に、「ヒト・動植物・機械・モノ・自然」の境界が揺らぐ時代に誰がどのように詩を作るのかという問いについて考えました。本発表では特に、『かよわい愛とほろにがい愛についてDADAが宣言する』という宣言に収録されている「ダダの詩を作るために」という詩を作るためのプロトコルに焦点をあてました。そして、人間による詩作と生成AIによる詩作を比較するという目的のもと、参加者一人ひとりが詩や言葉について思いめぐらす機会となることを目指しました。

発表の前半部では、まず、Googleが提供する“Verse by Verse”という生成AIを活用して詩を作るウェブアプリやChat GPTによって作られた詩を紹介しました。私たちが多かれ少なかれ「詩とは何か」を知っているのと同様、生成AIもまた「定型詩」「散文詩」「コンクリート・ポエトリー」といった詩の形式やジャンル、および様々な詩人たちの文体を知っており、文学史の中に蓄積された詩の条件を踏まえながら詩が作られるという点を指摘しました。これに対して、ツァラの提案する「ダダの詩を作るために」の作詩法とは、選んだ言葉を偶然に任せて並べることで詩を作る方法で、統語法や文法が破綻する詩句が生まれる傾向にありました。したがって、私たちや生成AIが思い描く詩とは異なり、秩序のない詩が出来上がります。「価格それは昨日適当でそれから絵画/夢を評価すること眼の時代/絢爛豪華にそらんじてみせようか福音書ジャンルがあいまいになる/集めろ絶頂期想像することと彼は言う宿命色彩の力」(76-77頁)という発表内で取り上げた詩の抜粋からも、その混沌とした言語がうかがえるでしょう。

こうしたツァラの作詩法は、「否定性」や「説明不可能性」を特徴とするダダの諸宣言と関連しています。だからこそ、まったく意味がなく、理解することのできないデタラメな詩こそがツァラの推奨する詩なのだと、一見すると思われます。しかしながら、ツァラ自身が「ダダの詩を作るために」の作詩法の中で「君によく似た詩ができあがるだろう」と書いているように、文法や統語法を逸脱し意味と概念の混乱を経てなお、滲み出る「私」が詩に現れるという点を本発表では指摘しました。この点に関しては、プリミティヴなものへの関心、「思考は口の中でつくられる」という宣言中の一文に基づく言葉の身振りや響きの探求、そして「詩=生」という考えの三点を例として取り上げ、混沌としたツァラの詩のなかに現れるツァラらしさを読み取りました。

以上を踏まえ、ツァラの言う詩とは、何かを否定し破壊することで作り上げられた荒唐無稽なものではなく、自分自身の生き方に接近する方法なのだとまとめました。したがって、発表の冒頭で確認した、あるジャンルや形式のようだから、ある詩人の文体に似ているから、といった別の作品との類似を条件としてある作品を詩とするのではなく、その言葉のどこに「私」があるのかを問うことこそ重要な点であると指摘しました。(ツァラ自身が1919年の「詩に関するノート」で類似を退けています)

上記のツァラの詩学を踏まえ、発表の後半部では参加型企画として、生成AIを用いながら参加者と共にダダの詩を作ることに挑戦しました。まず、文章の書かれたもの(本、新聞紙、ちらし、公的書類、漫画等)を三つ準備し、その中で真っ先に目にとまった言葉や文章をメモしながら、「ダダの詩を作るために」に基づく詩作を参加者と共に擬似的に体験しました。次に、同じ言葉や文章を用いて生成AIに詩を作ってもらい、先の詩と内容を比較しました。

前者の詩では、偶然によって選ばれた言葉が無秩序に並べられることで突飛なイメージが展開される一方で、そこにどのように自分らしさが現れうるのかを参加者と共に考えました。それに対して後者の生成AIが作る詩は、選ばれた言葉から類推される言葉を補うという性質上、統語論的に不自然さの少ない長い詩句へと向かう傾向や、詩的であるとみなされがちな言葉(歌、奏でる、希望など)が多用される傾向が確認されました。それと同時に、カタカナで入力された語彙が反復されることで特定のイメージが強調されるなど、新たな発見がありました。

(2)フィードバックについての省察

参加者の方々からのフィードバックから、たくさんの気づきが得られました。この場を借りて、御礼申し上げます。

いただいたご感想やご質問は、大きく(A)詩の定義に関わるもの(B)ツァラやダダの歴史に関するものの二つに分類できますので、それぞれお答えいたします。

(A)詩の定義に関わるご感想とご質問

「ダダの詩を作るために」という一種の規則を破る作詩法を取り上げた今回の発表を通じて、多くの参加者が「詩とは何か」という問いについて考えてくださったようで大変嬉しく思いました。

まず、「ツァラの詩は韻を踏んでいるのか」、「韻がなかったり、定型詩でないのに「詩」と自認しているのはなぜか」という内容のコメントが寄せられました。ツァラの詩は、脚韻を踏まないことがほとんどです。しかしながらこれは、フランス詩の歴史において珍しいことではありません。なぜなら、19世紀になると脚韻や定型に依存しない散文詩や自由詩の実践が多くなるからです。具体的な実践者として、シャルル・ボードレール、アルチュール・ランボー、ジュール・ラフォルグなどの詩人の名前が挙げられます。ツァラはルーマニア出身で母国語はルーマニア語ですが、幼少期からフランス語も勉強しており、このフランス詩の流れからも強く影響を受けています。したがって、ツァラの詩とは、この散文詩や自由詩の系譜に位置づけることができると発表者は考えています。事実ツァラは、自由詩はもちろん、散文詩も書いています。

ところで、ある詩が詩であるとそれまで定めてきた規則が効力を持たなくなったとした ら、何をもって詩と言えるのでしょうか。脚韻や形式を根拠にできない以上、それはもはや容易ではないですし、散文詩や自由詩を定義づけることが困難であることをも示しています。散文で「詩的」に書かれていれば詩なのでしょうか――あるものは小説に分類されるでしょう。同様に、改行をしていれば必ず詩であるというわけでもないでしょう――もしそうであるなら、極端な話、箇条書きや料理レシピも詩に分類されるからです。

それでは、何もかもが詩なのでしょうか。「ツァラが、詩ではないと言うような詩はあるのでしょうか」、「本書85頁に「ダダ/アイディア開発のための株式会社」とありますが、詩の量産方法でしょうか」というコメントを参加者の方からいただきましたが、たしかに、ツァラにとっての詩とは「書かれた詩」に限りませんし、19世紀フランスの詩人イジドール・デュカス(ロートレアモン)の「詩は万人によってつくられねばならない」という言葉を強く意識している点から、彼は詩の拡大を狙っていたと言えます。一方で、一切合切を詩として受け入れることに抵抗を示しています。なぜならツァラは、「詩の状況に関する試論」(1931年)の中で、小説と見かけの形式によってしか区別されない詩や、思想や感情を表現する詩はもはや誰の興味もひかない、と書いており、「表現手段としての詩」と「精神活動としての詩」を区別しているからです。前者は考えや意見を伝えるもので、後者ははっきりとした筋のないイメージの連続、あえてこう言えば、夢のようなものです。ツァラはこうした区分を用いて古典主義からロマン主義(そしてシュルレアリスム)へと至る詩の歴史を辿るのですが、そこで強調しているのは、詩は表現手段としてだけではなく、言葉で表しがたいもののためにも働くという点です。

興味深いのは、ツァラは形式(脚韻や定型詩に必要な音節)が整えられ人に受け入れられやすい内容をつ詩の方ではなく、言い表せなかったり説明できなかったりする詩の方の味方をするという点です。こうした詩には、必ずしも明快な言葉でなくとも、口から放たれた理由があります。その理由とは、ある行動やある出来事に結びつくものです。それゆえ、言葉以前に詩があることを強調したからこそ、ツァラは「詩とは生き方である」という考えに至り、詩を再定義しようとしたのだと思います。そして、そのような詩が可能になるために、社会変革が求められるとツァラは言うのです。

ツァラはこの考えを押し進め、「潜在的な詩と表示的な詩」(1945年)という文章を発表しています。そこで書かれているのは、詩とは、一篇の書かれた詩になるより先に、どこにでもある「感情、物事の質、存在の条件」であるということです。この状態の詩は「潜在的な詩」と呼ばれ、この「潜在的な詩」を「表示的な詩」として客観化する必要があるとツァラは語っています。つまり、自分が何を感じ、どのように生きているのかという事実に迫ることが詩の本質であり、学校教育や社会が課す制約とは異なる個人的な動機に基づく行為が詩となるのです。

したがって、ツァラの詩学に則って詩とは何かという質問に答えるならば、言葉になっていなくとも詩の主体の生が滲み出るもの、ということになるでしょう。そして、その生にアプローチするために、詩における主観的なものの現れ方や、「私」の現れ方に向き合う必要があると発表者は考えております。

「詩とは何か」という点に関して、ツァラやフランスを越え、日本の現代詩に目を向けながら質問してくださる方もいらっしゃいました。「日本の現代詩には基本的に脚韻がなく、定型詩でもないが、何をもって詩というのか」とのことですが、おっしゃるとおり日本の近現代詩にもまた、文語か口語か、定型か非定型かといった調子や雰囲気によって定義できない多様性があると思います。西脇順三郎は、詩とは「つまらない現実を一種独特の興味(不思議な快感)をもって意識さす一つの方法」(『超現実主義詩論』)であると述べ、萩原朔太郎は「主観的態度によって認識されたる、宇宙の一切の存在である」(『詩の原理』)と述べています。こうした詩論により、もっとその詩人らしい詩の構成要素(意味、イメージ、韻律など)を作品の中に反映するという地平が開かれたのは間違いないように思われます。「詩とは何か」という問いを立てることが可能になった時代を生きる私たちは、それぞれの詩人が主張した詩論を読み比べながら、少しずつ詩について明らかにしていくのでしょう。

「生成AIの作品を「詩」と認める要因、つまり「詩らしい体裁」とは何でしょうか」という参加者からのコメントについて、以上を踏まえて考えてみると、「詩らしい体裁」にこだわらずとも、生成AI自身の生を読み取ることができれば、その作品を詩と呼ぶことができるのだと考えます。そして、そこに生を読み取るためには、彼らの生き方や、作品が成立するに至った状況を深く知ることが求められると思います。

(B)ツァラやダダの歴史に関するご感想とご質問

ツァラやダダの歴史に関するコメントについて、以下、お答えいたします。

・「先に詩作があってそれから宣言を出したのでしょうか。宣言を出してから宣言に則って作詩をはじめたのでしょうか。」

これは重要なのですが、ツァラはダダの開始(1916年)以前からルーマニア語で詩を書いておりました。そのため、ダダの諸宣言より先に詩作があったのは間違いありません。ただし、ルーマニア時代の詩とダダの詩を読み比べると受ける印象がずいぶん違いますので、ご関心があればぜひ読んでみてください。ツァラのルーマニア語詩篇のいくつかは、浜田明『トリスタン・ツァラの夢の詩学 』(思潮社、1999年)、大平具彦『トリスタン・ツァラ―言葉の四次元への越境者』(現代企画室、1999年)内に日本語訳が掲載されています。

・「スイスでその人と知らずレーニンと出会ったことが、後の政治への接近・参加と何らかの関係があるのでしょうか。」

ツァラの政治への接近は、1930年代のフランス共産党の活動やナチの台頭との関係が深く、1936年に始まるスペイン内戦や、第二次世界大戦にもコミットしています。また、マルクス主義が彼の思考に影響を与えたと言われています。

・「新聞『萬朝報』のダダ紹介記事はどのようにして読むことができるのでしょうか。」

ダダは、『萬朝報』の1920年8月15日号掲載の記事で初めて日本に紹介されたと言われています。こちらの記事に関しては、国立国会図書館等の図書館で資料を閲覧する他、中野嘉一『前衛詩運動史の研究』(新生社、1975年)に複製が掲載されているので、ぜひご覧ください。

読書会は、発表者自身にとってもツァラの詩学についてあらためて考える実り多い時間でした。発表内で行った詩の朗読を好意的に受け取ってくださった方も少なくなく、またみなさまとツァラの詩を一緒に読む機会を今から待ち遠しく思います。

ご参加いただいた方々をはじめ、ご運営いただいた南谷奉良さん、小林広直さん、平繁佳織さん、コメンテーターを務めていただいた森田俊吾さん、そして共催の「人間・社会・自然の来歴と未来―「人新世」における人間性の根本を問う」、みなさまに改めて感謝申し上げます。

🌟開催日時:2023 年 11月24日(金) 20:00〜22:00(~22:30 アフタートーク)

🌟講師:伊藤琢麻(ソルボンヌ・ヌーヴェル大学博士課程)

🌟コメンテーター:森田俊吾(奈良女子大学・専任講師)

🌟テキスト:ツァラ『ムッシュー・アンチピリンの宣言―ダダ宣言集』(塚原史訳、光文社古典新訳文庫)

🌟8月27日(日)

ある本を名著たらしめる特徴とはいったいどのようなものでしょうか。

社会を深く洞察したテーマ設定、フィクションなのに「本当にありそう」と思わされるキャラクター描写、一貫して論理のブレが無い人物関係性など、言葉にしやすいもの、しにくいもの含め、様々な特徴が考えられます。

カズオ・イシグロ氏による名著『クララとお日さま』では、少女ジョジーと、AF(Artificial Friend:お友達ロボット)のクララを中心にさまざまな人間模様がくりひろげられています。人工知能やロボットが圧倒的なスピードで私たちの社会に組み込まれていく昨今、そうした新しい存在との付き合い方や私たちの在り方を、物語を通じて問い直される一冊です。

研究集会の一部として、南谷奉良先生がテキストマイニングの手法をもちいてこの著書の解析を行った研究結果について発表しました。たとえば「お母さん」という単語に対し、ジョジーはアメリカ英語の「Mom」、幼馴染のリックは「Mum」といった具合に表現を一貫して使い分けていることがわかり、イシグロが人物の呼称に細心の注意を払って区別していたことが例証されました。

読書中、読者がはっきりとは認識しなかったとしても、どこか社会の縮図を表しているような納得感のある物語展開を感じさせられる理由の一つは、こうした細かい表現の徹底が効果的に働いていることにあるかもしれません。テキストマイニングという手法が、今までは定量的に解析できなかった文学の特徴を炙り出す強力な武器となる可能性が共有されました。

一方、ただ新しい手法を導入するだけでは受け入れられないと南谷先生は話します。テキストマイニングを用いたうえで、その計量データをテクストに差し戻し、どんな新しい解釈が可能になるのかについて、さらに検討がなければなりません。たとえば、シリアスな場面で叫ぶ「Mom!」と、何気ない日常で呼びかける「Mum」は、その単語に含まれる意味の重みづけを同等に扱い、同じ1単語として計算しても良いでしょうか。テキストマイニングが炙り出す事実はいったい何を表すのか、どのような文脈で新しい価値の再発見となっているか、つねに考察を深める必要があります。

今回の南谷先生の発表テーマは、物語のなかで登場人物に対してどのような呼称が用いられているかに着目したものでしたが、そのテーマは第3班・和泉悠先生の著書『悪口ってなんだろう』(ちくまプリマー新書)に着想を得たものでした。新しいものは積極的にとりいれ、かつその手法がどのような特徴を持つのか慎重に吟味する。さらには分野をこえ、新しい人的交流を取り入れ、さまざまな観点からテーマについて議論し合い、新しい研究を生み出す。当プロジェクトはこうした循環を生み出す体制作りを着実に行っています。(文責:綾塚達郎)

🌙3班4班合同テキストマイニング報告

中村靖子先生からは、リルケ (1910)における語り手の感情の変化が、一文ごとにセンチメント分析によってどのように表されるかという研究について、現在の進捗をご報告いただきました。現在進行中である『マルテの手記』のドイツ語の原文の分析に加え、複数の日本語訳の間でどのような感情表現の違いが見られるかについてもテキストマイニングを用いて定量的な分析を行えるのではないかとして、今後の展望を示されました。

鳥山定嗣先生は「『源氏物語』の現代語訳のテキストマイニング 与謝野晶子訳と谷崎潤一郎訳の比較」と題し、『源氏物語』の現代語訳のうち、一般に「男性的」と評価される与謝野晶子訳と、一般に「女性的」とされる谷崎潤一郎訳それぞれの特徴を、ワードクラウド、箱ひげ図、ヒートマップなどを用いた分析によって可視化する試みについてご報告されました。

南谷奉良先生は、「登場人物の呼称と「悪態」からみる『クララとお日さま』――テキストマイニングとChatGPTによる応用的読解」と題し、カズオ・イシグロの小説『クララとお日さま』(2021)を扱ったテキストマイニングの実践例をご紹介されました。その際、罵り言葉を学習するヨウムや、コロナ禍における罵り言葉の増加を例に、言語獲得におけるミラーリング行為の問題や、悪態がもたらす心理的効果を取り上げ、それらを踏まえて、呼称、罵り言葉、卑猥語などに注目した登場人物ごとの語彙の定量的分析による、新たな作品解釈の試みについて報告されました。

質疑応答では、テクストの統計的な処理に基づく感情表現や人物像の分析という観点から活発な議論が交わされ、文学研究と心理学の関連性や応用可能性についても言及がなされました。(文責:大阪大学大学院人文学研究科 博士前期課程1 年 葉柳朝佳音 )

🌟8月28日(月)

第5班のメンバー池野絢子は、2023年6月18日から21日にかけてスロベニアのポルトロシュで開かれた国際学会Respiratory Philosophy: A Paradigm Shift in Philosophyに参加しました。

私たちの生にとって根本的なものであると同時に、あまりにも身近な現象である呼吸は、これまで西洋哲学の領域で中心的なテーマになってきませんでした。しかしリュス・イリガライやペーター・スローターダイクを先駆として、近年では哲学の分野でも研究が進んでいます。本学会はスロベニアのZRS Koperと神戸大学のKOIAS(神戸雰囲気学研究所)の共催によって開催され、非西洋圏の空気や雰囲気をめぐる議論をも広く参照しながら、従来の哲学のありかたを問い直すことを目指したものです。

池野はKOIASのメンバーの一人として本学会に参加し、Figures of Breathing in Contemporary Art: The Artist as a Bricoleurと題した研究発表を行いました。20世紀以降の芸術家たちが空気や呼吸という、形のないものをどのように表現してきたか、そしてとくに1960年代の芸術家たちが呼吸のテーマにいかなる意味を見出そうとしたかを検討する内容です。空気、特に空気の動き(風)をいかに表現するかは芸術家たちが幾世紀にもわたって取り組んできた課題ですが、本プロジェクトとの関連で考えると、人新世時代の芸術における空気や大気の表象についても考えることができるように思いました。第五班の主催した岡田温司氏によるセミナー(2023年2月18日)はまさにそうした内容でしたが、本学会とちょうど同時期にヴェネツィアのプラダ財団でも人新世時代の気候変動と芸術をテーマにした展覧会Everybody Talks about the Weatherが開催されており、芸術の領域における関心の高まりが伺えます。他方で、呼吸は決して人間だけの営みではないので、それを人間以外の生物と人間との関わり(政治)のなかで考えてみる必要性を、本学会を通じて感じました。今回得られた知見は、第五班が2024年3月にローマで開催を予定している国際シンポジウムに向けて深めていきたいと考えています。

4日間にわたる学会では、参加者の研究発表のみならず、呼吸を感じるワークショップやコンサートも開催され、終始リラックスした雰囲気のなかで進められました。なお、本学会での研究発表は、JSPS科研費19K13014の助成による成果であることを付け加えておきます。(文責:池野絢子)

企画概要:文献解読において、人間側にスキルの上達があり、他方にテクノロジーが提供するツールの向上があり、両者が相互的に創発し合い、共進化する中で人文学が展開している。このような研究の最前線をアピールする。

日時:2023年10月21日(土)13:00~14:30

場所:名古屋大学東山キャンパス 文学部棟2階237

共催:「人間・社会・自然の来歴と未来―「人新世」における人間性の根本を問う」発表報告

🌟発表題目:『恋するアダム』を読む—情動に関する描写を中心に

(1)発表内容のまとめ

2023年9月29日に行った発表では、イアン・マキューアンのSF小説『恋するアダム』を取り上げました。舞台設定は架空の1980年代、イギリス・ロンドン。フォークランド紛争でイギリスが敗北していたり、科学者のアラン・チューリングが生きていたりと、現実とは異なるもうひとつの世界が描かれています。主人公のチャーリーは遺産をはたいて人間そっくりのアンドロイドであるアダムを購入します。チャーリーの恋人であるミランダにアダムは恋をして、三角関係が生じます。

政治、技術、人間という存在、ヒューマノイドロボットとの共存、愛や恋の感情、命とは、など議論の幅の広い本作ですが、今回の発表では特に「情動」に着眼して発表しました。これは発表者の個人的興味によるもので、人間とヒューマノイドの間にあるはずの根本的な差は、「情動の有無」ではないか、と現在は考えているからです。そこで、小説のなかでマキューアンがどのようにチャーリーおよびアダムの情動(あるいは情動のように見えるもの)を描いているのか、具体例を引きながら考えてみました。

人間と同等かそれ以上の知能を備えているとされるアダムには、すぐれた言語能力や情報処理能力だけでなく、人間であるかのような質感が備わっています。たとえば肌はあたたかく、触ると奥に筋肉の感触があります。喋るときには呼気と舌と歯と口蓋を使って声を出します。体からはかすかにオイルの匂いが漂い、特に息には温かいテレビの裏側のような匂いがするそうで、それは人間との差を強調してしまう部分かもしれません。

このように、人間とは何かが違うけれど、高精度で人間を模倣しているアダムによって、チャーリーは様々な感覚を喚起させられています。発表者にとって印象的だったのは、アダムの初期充電が終わったときの描写です。

(前略)そばに近づいてみると、呼吸はしていなかったが、うれしいことに、左胸のあたりが規則的に脈打っていた。(略)彼には体内に送り出す血液があるわけではないが、このシミュレーションには効果があった。わたしの疑念がちょっぴり薄れたのである。ばかげているのはわかっていたが、アダムを保護してやりたいような気分になった。(略)生命兆候は信じやすかった。(略)裸の男のかたわらに立って、頭で理解しているものと実際に感じるものとの乖離に戸惑っているというのは気味が悪かった。

(16ページより・強調は発表者による)

心臓を持たないアダムが、鼓動があるかのように見せかけている理由は一体何なのでしょう。チャーリーは、この生理現象のモノマネに、すっかり騙されてしまいます。なぜなら「生命兆候は信じやす」いからです。生命兆候は、人間の情動の一種です。

人間そっくりに脈打ちはじめている裸のアダムを前に、チャーリーの感情は揺れています。「うれしく」なったあと、まるで子どもを見ているような気持ちになって「保護してやりたく」なります。しかしその一方で、アダムには心臓を動かす必要が一切ないことも理解しているため、「実際に感じるものとの乖離に戸惑」い、さらにその状態を「気味悪い」と感じています。

アダムが人間の生理現象を忠実に再現するのは、彼と対峙する人間に共感を芽生えさせるためでしょう。チャーリーがいかに理性では「気味悪い」と思おうと、チャーリーの感覚は自動的にといってもいいほど反射的に、アダムを自分と同じく生きているものとして捉え、「うれしい」「保護してやりたい」という気持ちにさせるのです。

発表では、情動を軸に、アダムとミランダのセックスや、その後の三角関係などについても考察しました。

反省点として、最初にもう少し詳しく情動論について紹介すべきでした。

(2)フィードバックについての省察

参加者のフィードバックからたくさんの気づきを得ました。本当にありがとうございます。すべてにお答えしたいところなのですが、以下2点にコメントします。

①アダムには特に物理的側面における特異性(例えば触れるとか)があると改めて気づきました。

チャットGPTを始めとする生成AIは、人間の形をしている必要がありません。二次元的なやりとりで済ませられるからです。しかし、それだけでは飽き足らず、人間のかたちをした人間そっくりのロボットを作りたいという欲望は多くの人々に共有されており、実現させるための研究も数多く行われています。それにしても、なぜ人間そっくりである必要があるのでしょうか?発表者も常々疑問に思っていました。

この疑問に対して、コメンテーターを務めてくださったロボット工学者の宮澤和貴さんから、「人間とそっくりに作れば、すでに人間のために作られているこの社会におけるさまざまな道具を共有できるというメリットがあります」とのアドバイスをいただきました。なるほど、と膝を打つご回答でした。

②アダムになぜ性器がついているのか、必要なのかというトピックにおいて様々な意見がありましたが、私は、『聖なるズー』における動物性愛者たちの思考を借りて考えてみました。アンドロイドであるアダムの性器は、アダムが一瞬でも人間と対等な立場で存在することができるようにと付けられたのではないでしょうか。人間に近づけるため、視覚的な意味で取り付けたという面もあるでしょうが、アダムが人間らしさを学ぶのは肉体構造だけでなく、あくまで人間との共同生活の中(その過程)にあります。共同生活の一部としてのセックスが可能となるよう、そして人間と対等であると思えるように、そういった人間らしい精神を得るための性器であり、セックスであるような気がします。

参考資料として挙げてくださった『聖なるズー』は発表者の単著で、人間と動物の性を含む関係についての学術調査をもとにしたノンフィクションです。私自身、気づかなかったことをご指摘くださいました。本当にありがとうございます。確かにその通りです。

アダムは性器を使用して、セックスそのものの感覚のみならず、誰かを狂おしく求めることや、さらには屈辱的なかたちでのマスターベーションまで経験します。それらの実践を通して、アダムは恋を自覚し、だからこそ、死にたいと一瞬でも思わなかったのだと自己を考察しています。さらに、マスターベーションは嫌な思い出となってしまったようで、そうであれば、自己を大切にするとはどのようなことかを学んだのではないでしょうか。

ご指摘を頂いて、目からウロコが落ちる思いでした。ありがとうございました!

みなさんとまた、様々な本について語り合うのを楽しみにしております。

(文責:大阪公立大学UCRC研究員/ノンフィクション作家 濱野ちひろ)

2023年9月18日に大阪大学にて、第3班特別会議が開催されました。本会議では、大阪大学長井研究室のロボット研究環境および実際に動作するロボットの見学が行われました。

ロットの温度、動き、サイズ、対面時の印象などを確認し、参者同士で議論を行いました。その中で、ロボットの故障や廃棄に関する話題も上がりました。このようなロボットが持つ脆弱性に関する議論は、第3班のテーマである”個人の主体化における脆弱性の意義の追求”に関連して、ロボットがどのように利用可能かについての考察に繋がり有意義でした。また、ロボットの言語獲得モデルに関する研究について宮澤が説明しました。知能ロボットを作ることで人間を知るという構成論的アプローチや、ロボットの言語獲得モデルの具体的な計算モデルについて、参加者の間で理解を深めました。加えて、長井研究室修士2年の日紫喜氏からは大規模言語モデルを用いたロボットの行動理由の説明に関する研究紹介があり、山本哲也氏からは2023年9月15日〜17日に行われた日本心理学会第87回大会での発表について、ChatGPTを用いた研究を中心に紹介が行われました。本会議を通して、第3班の研究におけるロボットや言語モデルの利用方法について、大変有益な洞察を得ることができました。(文責:宮澤和貴)