🌟開催日時:2026年2月13日(金)20:00〜22:30

🌟講師:芦部美和子 (大学非常勤講師、ナン・シェパードを含むイギリスの山岳文学研究者)

🌟テキスト:ナン・シェパード 『いきている山』 芦部美和子・ 佐藤泰人訳、みすず書房、2022年

🌟お問い合わせ先:workshop.stephens[at]gmail.com ([at]を@に置き換えください)

投稿者アーカイブ: administrator

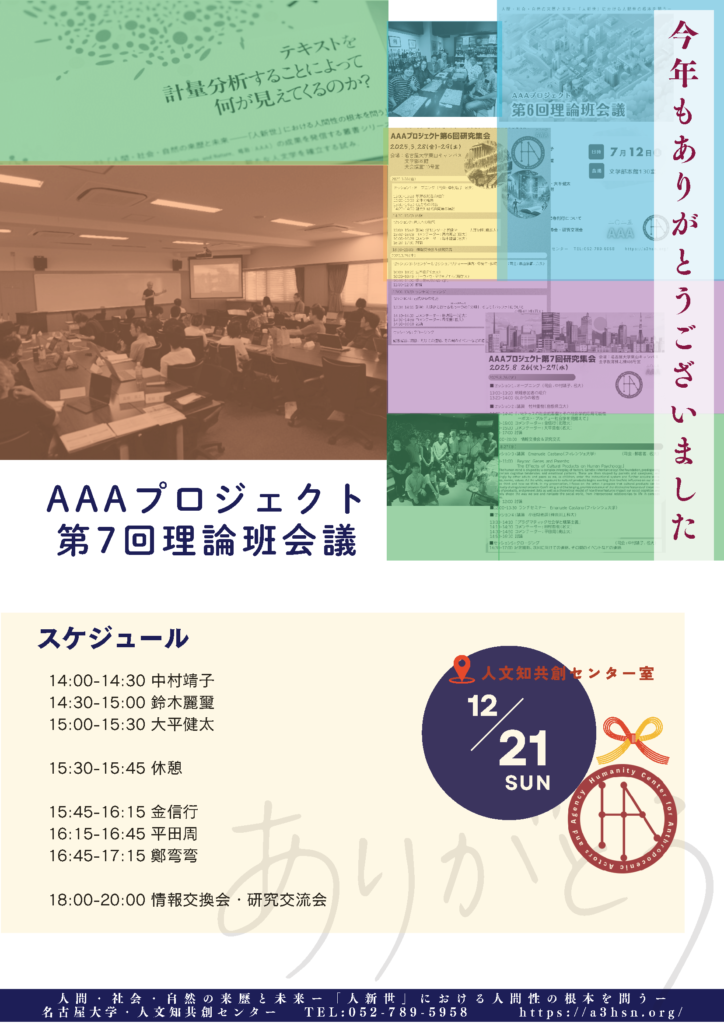

2025.12.21 理論班第7回会議

中村靖子先生は、ピエール・ブルデュー(Pierre Bourdieu, 1930-2002)のハビトゥス概念を理解する上で、人間の精神活動における言語の役割に着目し、この観点からメディア技術の変容が人間の精神に与えた影響について分析し報告した。フリードリヒ・キトラー(Friedrich Kittler, 1943-2011)によれば、1900年の、タイプライターや蓄音機などのメディアを用いた書き取りシステムは、訓練を通じた文字の身体化というフィードバック回路を断ち切り、書き取られたものと身体との間の統合を不可能にしたという。このようなキトラーのメディア論を軸に、ペーター・スローターダイク(Peter Sloterdijk, 1947-)の「人間技法(Anthropotechniken)」(人間を人間たらしめる修練)の概念、および、ジークムント・フロイト(Sigmund Freud, 1856-1939)とルー・ザロメ(Lou Salomé, 1861-1937)の書簡における、未分化な思考や経験と、分析によるその構造化とのせめぎ合いに関する議論について紹介し、統合的な人間の人格がどのようにして形成されるのかを論じた。

鈴木麗璽先生は、大規模言語モデル(LLM)を用いた言葉の進化生態モデルに、エージェントによる環境改変の概念を導入する試みについて現在までの研究成果と課題を報告した。従来のLLMを用いた言語の進化生態モデルが、エージェント間での競合のみを扱っていたのに対し、今回紹介されたモデルでは、適応地形(環境に対する生物の適応度の高さの分布)の概念が導入された。このモデルでは、エージェントが自らの生存環境に情報を書き込んでいく。それにより、次世代の適応度にフィードバックされる動的な相互作用が構築される。このような環境改変の導入は、一時的には種の多様性の維持に貢献するが、最終的には正のフィードバックにより強い収束傾向が生じることが明らかになった。この結果を踏まえ今後は、特定の種による独占と停滞を回避し、種が次々と入れ替わりながら多様性を維持し続ける「オープンエンドな進化」のモデル化を目指すという構想が示された。

大平健太先生は、非自励系遅れ微分方程式の厳密解の導出に関するこれまでの研究成果について報告した。この研究では、時間係数を含む遅れ微分方程式にフーリエ変換および逆変換を施すことで、無限積分の形で一般解を導出した。さらに解の形を予想して代入することで、積分形式よりも性質が把握しやすいガウシアンの無限級数形式による厳密解を得ることに成功した。今後は、本手法をより一般的な遅れ微分方程式へ適用していくことが課題である。また大平徹先生の研究成果として、サウジアラビアKAUSTからの招待講演(10/24-11/3)や、長崎大学グローバルリスク研究センター客員としての国際シンポジウム「リスクと国際社会」(12/9)での報告などを始めとする国内外での研究発表の内容を紹介しつつ、数理生物学、量子力学、リスク研究など、多角的な研究展開の成果と構想について説明した(報告は大平健太先生の代理による)。

⾦信⾏先生は、ミシェル・カロン(Michel Callon, 1945-2025)の議論に端を発する、経済社会学におけるアクターネットワーク理論(ANT)の展開について報告した。特に遂行性(経済事象の分析において経済学的知識や計算装置が経済事象を構成する作⽤)と、経済化(社会科学者や市場アクターが、社会的な事象を経済的なものとして枠付け、記述するプロセス)という二つの概念を軸として、市場を人間と非人間のアクターが複雑に絡み合う「社会技術的な配置(アジャンスマン)」として捉える視座を提示した。このような観点から、現代における具体例として、暗号資産やNFTの事例を通じ、開発者の理想的な想定とユーザーによる現実的な投資実践との乖離が具体的に論じられた。今後の展開としては、ブロックチェーンの社会実装において、理想(非中央集権)と現実(権力の偏り)の乖離をANTの枠組みを用いて調査・分析し、その結果を開発現場へフィードバックすることで、現場と協働する介入的実践につなげていくという構想を示した。

平田周先生は、まず、都市の領域を地理的な境界線によって限定せず、遠隔地の資源開発や物流網、さらにはそれらに付随して起こる環境破壊までもが、都市を存続させるための不可欠なプロセスとして地球全体に広がっている状態を指す「プラネタリー・アーバニゼーション」というニール・ブレナー(Neil Brenner, 1969)の概念を紹介した。これに関連して、生態学者リチャード・レヴィンスの知見を用い、資本主義的な開発が感染症の発生をもたらす生態学的・社会的メカニズムを論じた。加えて、発表者が翻訳に携わったアシル・ンベンベ(Achille Mbembe, 1957-)の著書『地球共同体』(2023)をもとに、従来のポスト植民地論の限界(差異の強調による分断)を乗り越え、人間とノン・ヒューマン(生物・非生物)が共に生きる「共通の世界」をいかに創造するかを説いたンベンベの思想を紹介した。最後にこうしたブレナー、レヴィンス、ンベンベらの議論を交差させつつ、ラトゥールのANTを一つの重要な軸として、地球規模の連帯の可能性について考察を進めていくという構想が示された。

質疑応答では、アクターネットワーク理論が示すアクター間の相互作用の多層性を、言語進化モデルの環境のパラメーターの多元性によってシミュレートする試みなど、アクターネットワーク理論を軸として各分野を横断する共同研究の構想について議論がなされた。大平英樹先生は、大平健太氏の非自励系遅れ微分方程式を、システム間での信号伝達の遅れを伴う内受容感覚のモデル化に応用する試みについて研究成果を共有した。

(文責: 大阪大学人文学研究科 博士後期課程1年 葉柳朝佳音)

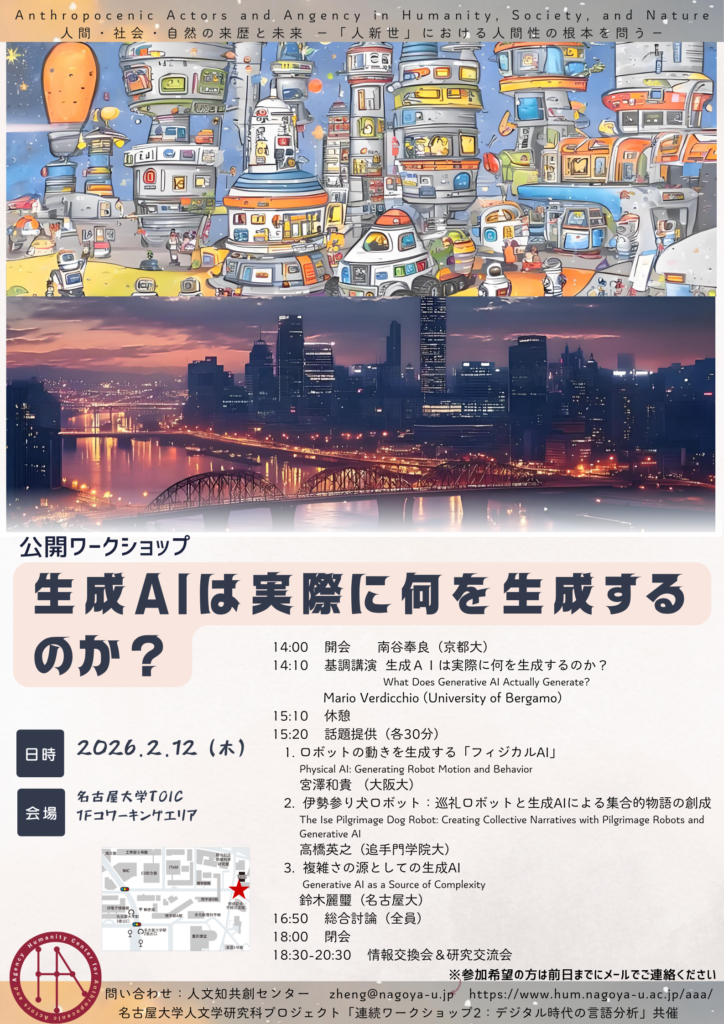

公開ワークショップ「生成AIは実際に何か生成するのか?」

連続ワークショップ2第7&8回

Gephiによるネットワーク可視化

連続ワークショップ2第6回

読み書きが苦手な子ども達への支援について

連続ワークショップ2第5回

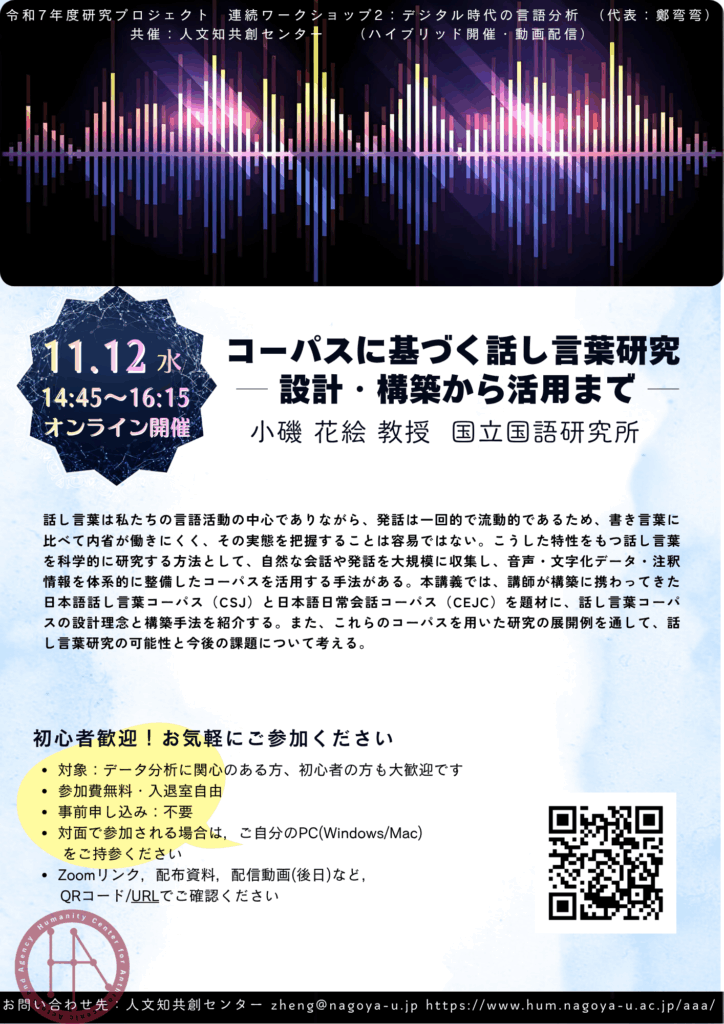

コーパスに基づく話し言葉研究 ― 設計・構築から活用まで ―

連続ワークショップ2第4回

単一テキストの分析

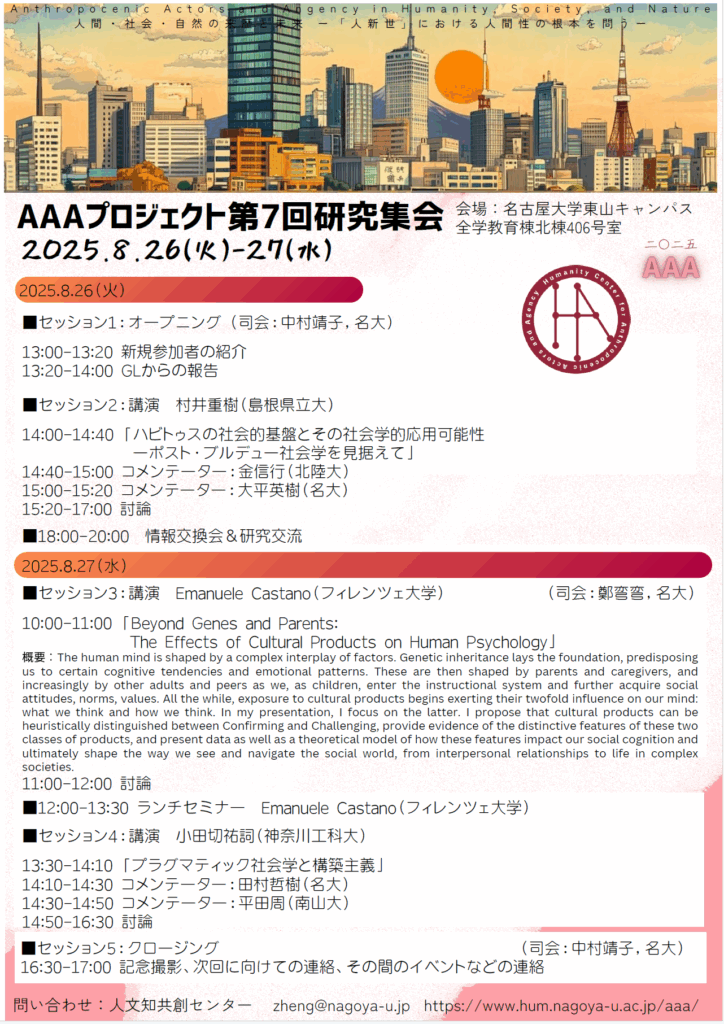

2025.08.26-27 第7回全体集会

2025.8.26-27 2025年度全体研究集会(夏)

2022年11月1日に人文知共創センターが設立され、今年で4年目を迎えます。日本学術振興会に採択された当プロジェクトは多くの活動実績が認められ、2024年度の中間評価では高評価をいただきました。その実績をまとめたパンフレットを公開いたしましたので、ぜひご覧ください。

本研究集会では、特別講演のゲストとして、島根県立大学の村井重樹先生、神奈川工科大学の小田切祐詞先生にお越しいただきました。当センター第1班、北陸大学の金信行先生のお声がけにより実現し、それぞれ、「セッション2:ハビトゥスの社会的基盤とその社会学的応用可能性―ポスト・ブルデュー社会学を見据えて」、「セッション4:プラグマティック社会学と構築主義」のテーマでご講演いただきました。さらに、第1班、大平英樹先生の繋がりにより、フィレンツェ大学からEmanuele Castano先生に駆けつけていただき、「セッション3:Beyond Genes and Parents: The Effects of Cultural Products on Human Psychology」のテーマでご講演いただきました。プロジェクトの成果が、メンバーの繋がりによって支えられていることを象徴するようなプログラム構成となりました。

以下は一部とはなりますが、Castano先生のご講演について報告します。

●Emanuele Castano先生 「Beyond Genes and Parents: The Effects of Cultural Products on Human Psychology」

「相手はいったい、何を考えているんだろう?」

言葉、表情、仕草、それまでの文脈など、あらゆる情報を頼りに私たちは意思疎通を図り、コミュニケーションを行います。集団生活を営むために必要不可欠な能力ですが、いろんな経験を積みながら私たちは少しずつ身に着けていきます。それでは具体的に、いったい何に影響を受けながら私たちは能力を発達させているのでしょうか。

“Fiction is a gym for social cognition”

Castano先生が取り組むこの研究アイデアは、この問いに一つのヒントを与えてくれるかもしれません。「Fiction」にも様々なものがありますが、その一つとして小説が挙げられます。さらに、小説を文学小説と大衆小説に分けましょう。実証研究において、文学小説をよく読む人と、大衆小説をよく読む人では、「Reading the Mind in the Eyes Test」をはじめとするいくつかの検証を通して、前者の方が他者の心的状態を推測する能力が高いという結果が出ました。文学小説では、大衆小説に比べて登場人物同士の複雑な関係性や、それぞれの心理描写を細かく描く傾向があります。確かに読みごたえがあり、手に取るハードルは高いかもしれませんが、他者心理の推測能力を鍛える“gym”となっているのかもしれません。

ここで注意が必要なのは、この研究が文学小説と大衆小説の優劣を決めるものではないということです。大衆小説も、既知の表現や定型的な物語構造を通して共感や安心感を生み出す効果があり、大切な文学の一つであることも強調されました。

(文責・綾塚達郎)

2025.08.26-27 第7回全体集会:セッション4

講演:小田切祐詞(神奈川工科大学)

小田切祐詞先生の講演「プラグマティック社会学と構築主義」では、ブルデューの社会学との分岐を手がかりに、ポスト・ブルデューの論客であるリュック・ボルタンスキー(Luc Boltanski, 1940-)のプラグマティック社会学と構築主義の関係が論じられた。ブルデューの理論は、行為者を社会構造の隠れた諸力によって規定される存在として描き出し、その背後の力を暴露することに力点を置く。それに対し、ボルタンスキーのプラグマティック社会学は、行為者を行為そのものから定義し、当事者の実践的関与を重視する点に特徴がある。

ボルタンスキーの著作『胎児の条件』(2004)では、胎児が、妊娠によって女性の身体の中に生じる物質的な存在、すなわち「肉として」生まれるだけでなく、かけがえのない存在として「言葉によって」承認されることによって、初めて社会の中で固有の地位を持った人間となることが示される。胎児は、出産あるいは中絶へと至るプロセスにおいて、「赤ちゃん」として人称化されたり、「それ」という指示代名詞で示されることで非人称化されたりする場合がある。しかし、胎児が妊婦に与える身体的な感覚は、胎児が「赤ちゃん」として構築される場合にも「それ」と呼ばれる場合にも、「基本的に同じもの」として感受される。このような、恣意的なカテゴリー分けに従わない身体的触発は、胎児を差別する以外の仕方で中絶を正統化することを妊婦に要請する。道徳哲学による中絶の正当化には、胎児と人を区別する実在論的アプローチや、妊婦の胎児に対する道徳的義務を否定する関係論的アプローチ、「出産」や「人」の表象が「社会的に構築されたもの」であることを示そうとする脱構築主義的アプローチなどがある。それに対しボルタンスキーは、ケアの倫理と現象学の視点から、中絶の正当化をめぐる議論においてしばしば忘れられてきた、胎児と両義的な関係を取り結ぶ女性の経験から出発すべきだと主張する。

ボルタンスキーと並び、プラグマティック社会学の発展に寄与した社会学者シリル・ルミュー(Cyril Lemieux, 1957–)は、構築主義を「反自然主義」とみなす難しさや、自然主義を排した社会学が陥る限界を指摘したうえで、プラグマティック社会学の特徴の一つを、恣意的なカテゴリー分けによって無化することのできない世界の物質性が示す「抵抗」を重視する点に見た。プラグマティック社会学は、単なる構築主義でも、一切のカテゴリー分けを否定する自然主義(素朴実在論)への回帰でもなく、構築主義の論理を限界まで押し進め、その限界にある物質性の問題を「抵抗の原理」として理論的に取り上げようとする「反省的構築主義」である。恣意的なカテゴリー分けに抵抗する契機を女性の身体経験の中に見て取った『胎児の条件』は、「反省的構築主義」の一つの実践として理解することができる。

質疑応答(コメンテーター:平田周先生、田村哲樹先生)

平田先生は、フランスにおける中絶をめぐる歴史的文脈(1975年の合法化など)をまとめた上で、ボルタンスキーの議論(特に『胎児の条件』)がフランスのフェミニストに理論的・政治的に与えた影響について質問した。さらに、本プロジェクトのメインテーマである、ラトゥールのアクターネットワーク理論とブルデューのハビトゥス概念の接続という観点から、ボルタンスキーのプラグマティック社会学をどう位置付けるべきかという問題を提起した。

この問題に関して小田切先生は、ボルタンスキーの議論はフェミニスト理論にさまざまな形で受容されたが、特にプロライフ(生命の保護を主張し、人工妊娠中絶や安楽死に反対する立場)の本として誤読されることが少なくなかったと説明した。ボルタンスキー自身は、この本は中絶そのものの賛否を論じるのではなく、社会学の中立性を維持しつつ、沈黙させられてきた妊婦自身の経験を可視化することに重点を置いていると主張している。

ラトゥール、ブルデューとの関連については、小田切先生によれば、ボルタンスキーは、ブルデュー社会学が「すでにつくられた社会的世界」から出発する傾向がある一方、自身とラトゥールを含むプラグマティック社会学が「今つくられている社会的世界」から出発する傾向がある点に両者の違いがあると考えている。さらに、小田切先生は、両者の対立を調停する一つの道筋として、ボルタンスキーが『批判について』(2009)の中で展開した制度論を紹介された。一方で、ボルタンスキーは、ラトゥールのスポークスマン概念を用いて、制度が人々の実践を通じて可視化される過程を重視した。このとき、制度は「今つくられている」ものとして現れる。他方、ボルタンスキーは制度を「身体なき存在」と捉え、個々の身体が捉える個別の視点を超えた、上位の調整機能を果たすもの――いわば「すでにつくれらたもの」――としても扱う。ただしそのような制度は身体を持たないために、実社会において機能する際にはスポークスマンを必要とする。そのスポークスマンが真に制度を代表しているかどうかは常に不確定である。小田切先生は、この不安定さを起点とし、制度を「今つくられている」ものにも「すでにつくられた」ものにも還元しない点に、ボルタンスキー社会学の特徴があると論じた。

田村先生は、ボルタンスキーやルミューの議論における「抵抗」という概念の位置づけについて疑問を投げかけた。特に、なぜ身体やモノの示す「ままならなさ」を「抵抗」と呼ぶのか、単なる「制約」や「限界」とは何が違うのか、またそれが社会像や民主主義の理解にどのように関わるのかという問題を提起した。さらに『胎児の条件』が妊婦の経験に焦点を当てている点について、個人の体験を社会学的議論の基盤に据えることの妥当性について疑問を投げかけた。

第一の問題に対して小田切先生は、ボルタンスキーが『批判について』(2009)における「現実」と「世界」の区別を土台としつつ、「現実」の外部にあり、「現実」を形作るフォーマットでは言語化されにくい「世界」の経験を、「現実の社会的構築」への「抵抗」として捉えている点を補足した。「抵抗」とは単なる外的制約ではなく、社会的に構築された現実を揺さぶる契機であり、その言語化こそが社会学の役割であると説明した。

第二の質問に対して小田切先生は、『胎児の条件』が妊婦の経験に注目したのは、中絶の合法化以降もなおほとんど語られてこなかった妊婦の経験をとり上げることで、社会的に沈黙させられてきた領域を可視化するためであると述べた。加えて、個人の経験への注目は社会学の矮小化ではなく、不可視化された社会的現実を描き出す試みであると強調した。

全体討論

マリー・ボーヴィウ先生は、『胎児の条件』において中絶される胎児に対して用いられる「殺人」という言葉遣いに、すでに倫理的な価値判断が内在していることや、調査対象の女性が、将来母になる可能性のある人に偏っている点を指摘した。このような観点から、この本においてボルタンスキーは女性を「母なる存在」としてのみ捉えているのではないかという疑問を投げかけた。これに対し小田切先生は、ボルタンスキーの議論は胎児を「人」と「モノ」の間を揺れ動く存在として捉えており、殺人という語は、類型化のされ方によって変化する中絶の解釈のひとつとして用いられたにすぎないと説明した。

同じく妊婦と胎児の関係を規定する言葉遣いという観点から、中村靖子先生は、『胎児の条件』は胎児を「できもの」として語ることによって女性の身体的負担を描き出す一方で、「人間の条件」になぞらえて中絶を語ることによって再び女性が追い詰められることになるのではないか、と指摘した。それに対し小田切先生は、ボルタンスキーの言葉選び自体に緊張や曖昧さが含まれており、読解に際してもその都度の言葉選びから、物質的な存在としての胎児と社会的に承認された人間としての胎児という両義性を汲み取る必要があると説明した。

セッション3の講演者である村井重樹先生は、ハビトゥス論とも関連づけてボルタンスキーの議論における身体化された過去(過去の経験の蓄積)の位置付けという問題を提起した。これに対して小田切先生は、ボルタンスキーのプラグマティック社会学が、行為者をあくまでも現在の行為において規定するという現在主義的な側面を持つ一方で、それによって、単なる構築主義的な視点からは見えない個別の経験を拾い上げる役割を持つことを強調した。金信行先生はアクターネットワーク理論おいては過去もまた現在的なアクターとして捉えられることなどを補足した。こうした観点から、本プロジェクトの柱となるハビトゥス論、アクターネットワーク理論と、プラグマティック社会学の接続について議論が交わされた。

(文責:大阪大学人文学研究科博士後期課程 葉柳朝佳音)

2025.08.26-27 第7回全体集会:セッション3

講演:Emanuele Castano(フィレンツェ大学)

Emanuele Castano先生(フィレンツェ大学)のご講演「Beyond Genes and Parents: The Effects of Cultural Products on Human Psychology」では、人間の心が形成される過程において、遺伝や養育環境に加え、文化的産物が果たす役割に焦点が当てられた。文化的産物は「何を考えるか」だけでなく「どのように考えるか」に影響を及ぼす点が強調され、とりわけ文学的フィクション(literary fiction)と大衆的フィクション(popular fiction)の比較を通して、その効果の相違が実証的に論じられた。

背景としては、人間の社会的認知、すなわち他者の感情や思考を理解し、社会的世界を解釈する能力は、社会生活や文化的共同体の維持に不可欠である。Castano先生は、文化的産物をConfirming(確認的)とChallenging(挑戦的)に区別できるとし、特に文学的フィクションが「挑戦的」な性格を持ち、社会的認知を促進する可能性に注目した。一方、大衆的フィクションは「確認的」な性格を有し、読者に安心感を提供する役割を果たすと仮定した。

実験的研究では、「著者認知テスト(Author Recognition Test)」や社会的認知は「Reading the Mind in the Eyes Test」をはじめとする複数の課題によって、被験者を無作為に文学的フィクション、大衆的フィクション、ノンフィクションなどの読書群に割り当て、比較評価を行った。研究の結果、文学的フィクションを読む被験者は社会的認知、とりわけ他者の心的状態を推測する能力(Theory of Mind)において有意に高い得点を示した。一方、大衆的フィクションには同様の効果は認められず、その主な役割は娯楽性や安心感の提供にあることが示唆された。さらに、複数文化圏での調査結果は、この傾向が普遍的であることを裏づけた。

考察では、文学的フィクションが読者に「想像力」を喚起し、物語の空白を補わせることで複雑な他者理解を促す点を強調した。これにより、読者は単なる感情移入を超えて多様な視点を獲得し、複雑な社会的状況を理解する能力を発達させる。一方、大衆的フィクションは既知の表現や定型的な物語構造を通して共感や安心感を生み出すが、社会的認知を高度化する効果は限定的であると論じられた。

本講演は、文学的フィクションと大衆的フィクションの比較を通して、文化的産物が人間の心に異なる影響を及ぼすことを明らかにした。文学的フィクションは挑戦的な性質をもち、他者理解や複雑な社会的認知を涵養する機能を有する。一方で、大衆的フィクションは確認的な性質をもち、安心感や娯楽を通じて共同体の心理的安定に寄与する。両者は対立するのではなく、それぞれ固有の役割を担いながら人間社会の心理的基盤を形成していると結論づけられた。

(文責:名古屋大学人文学研究科附属人文知共創センター 鄭弯弯)

中村先生 質問

二つの視点から質問したいと思います。

①例えば、グリム童話の初版には、「彼はこうした。彼女はこうした」などの描写が見られ、専ら行動が描かれ、行動の裏にある思考についての描写は見当たりませんでした。これに対して数十年後に出版された第七版では、「彼はこの時こう考えた、だから…をした」といったように、ただ行動が示されるだけではなく、思考や心理的描写もどんどん加筆されています。それは歴史的に見て、人の行為を説明するようになる傾向は、特に18世紀末から19世紀初期にかけてよく見られます。このような“showing”から“telling”への変化について、歴史的な観点からどのようにお考えでしょうか。

Castano:かなり鋭くて深い質問ですね。グリム童話にこのような変化があったことは知りませんでしたので、この作品の変化についてあまり言えることがありません。ただこの質問から、1990年代に行われた、発達心理学の視点から読み物が子供に与える効果を検討するある実験が連想できると思います。

その実験では、2ヶ月以上の時間をかけて、10冊の絵本を小学生に読ませます。その内半分の被験者には思考や感情などの心理状態を表す単語を残したままの本を読ませ、もう半分の被験者にはそういった単語が削除された本を読ませます。例えば狐とニワトリの本の中に、近づいている狐に気づくことができない、うろうろしているニワトリが描かれています。オリジナルの絵本には、ニワトリが「振り返り、…と思った」などの表現があります。しかし調整後のバージョンには、「思う」などの心理状態を表す単語が消されています。

子供に頻繁に感情を表す単語を話す親がいる場合、その子供がより早くそういった単語を習得できることがすでに証明済みになっています。だから実験を行った研究者は、読む行為が子供(五歳ぐらいだと思います)の心理状態を表す語彙の習得にどのように影響するのかを観察したかったのです。そこで興味深いことに、オリジナルの絵本を読んだグループの子供に関しては、感情を表す単語の意味を識別する能力が上達したことが確認された一方で、心理状態を述べる単語のない本を読むグループの子供の方が、思考力/問題解決力を考察するテストでより良い成績を収めました。

五六歳の子供が読む絵本にとって、純文学と流行文学の区別は無意味だと思います。しかし、感情を表す語彙のような一部の要素に関しては共通しているとも言えます。かなり幼い子供の場合、そういった語彙を明示しないといけません。インプットがないと、子供はそもそもそれらの単語を習得できませんし、自身を表現することももちろんできません。しかしある段階に達すると、意識的にそれらの語彙を伏せて、子供に自分の判断で感情と対応する単語との関連性を認識してもらうことも大事です。なので、先ほどの実験に使われた、オリジナルと感情を表す語彙が伏せられるバージョンの両方が、0歳から8歳までの子供には必要だと考えています。

②純文学の作品は複雑な構造になっているだけでなく、(ご発表の中に紹介された図に示されたように)しばしばネガティブな感情が表されています。そのため読者が感じるストレスが上がる可能性が考えられます。だから7、8歳の子供はいわゆる文学作品を読みたがらないかもしれませんが、文学作品を読みたくなるには、個人の発達がそもそも必要なのではないでしょうか。

Castano:私が構想しているのは、子供に物語を聞かせる時に、一種の並行体系(parallel system)が重要です。最初の質問に答えた時も少し触れましたが、子供にとって、心理状態を直接表す単語が入っているフィクションと入っていないフィクションの両方を読む必要があります。前者は子供に単語自身の意味を習得してもらうためのものであり、後者は子供に単語と感情のつながりを能動的に識別してもらうためのものです。なので、まず精神的に発達してから文学作品を読み始めるか、それとも文学を読んでから発達するかについて、明確な答えは出せません。

大人は、感情を読み取る能力が既に備わっているので、純文学を読むことで訓練しなくてもその能力が失われることがありません(もちろん劣ることになりますが)。しかし子供に関して言うと、心理状態と感情を直接描かない文学作品は感情を読み取る能力を鍛えることは確かですが、それもまずそれらの感情を表す基本語彙を習得した後の話になります。個人的な子育ての経験も含めて言わせていただきますと、幼い子供に全く同じ物語を何度も読み聞かせてもよいが、子供が成長すると同じ物語を読み聞かせるとすぐ飽きてしまいます。三歳の子供を対象とした物語はいつも予測しやすいものです。この場にいる多くの先生方も、ご自身の経験を思い出していただければお分かりかと思います。三歳前後の子供に向かって、同じ話の中のいくつかの単語を変えるだけでも、すぐ不機嫌になりますね。「いや、そんな話じゃないよ」と。しかしある年齢を超えると、物語自身の展開が平坦だったり、予測しやすかったりすると、子供はすぐ興味を示さなくなります。言い換えれば、物語に解釈の余地、あるいは自由度を求めるようになります。もちろん、それまで築かれてきた観念を再確認できるという点から言うと、予測しやすい物語への需要が消えたわけではありませんが、自由度への需要が芽生えたのは、当然のことです。

大人についても、純文学しか読まない人と、流行文学しか読まない人がいますね。この違いは、作品に確かさを求めるか、それとも不確かさを求めるかの違いとも言えます。大多数の大人は、心理状態を表す語彙を習得しています。そして大人は文字の力を借りなくても、感情を読み取り、その種類を判断する練習をすることができます。例えば今日の講演会でも、私のこの能力は鍛えられていました。皆さんの表情を見て、自分の説明が明確なのかどうかを把握しておかないといけませんから。なので文学や映画などは、決して感情を識別する能力を鍛える唯一の方法ではありません。しかし子供にとって、不正解によるフィードバックを受けずに、この能力を身につけることができる機会は、確かに文字を読むこと、特に守られた環境の中で展開される童話を読むことです。恐怖や悲しみを感じても、それはフィクションの世界の出来事であり、現実世界への影響がありません。

なので、心理状態を表す語彙の習得と心理状態を識別する/自分自身の心理状態を説明することとは、ある意味矛盾しているとも言えます。ジムに行くことで例えますと、ずっと基礎練習をしていても筋肉がつきませんが、いきなり基礎練習を飛ばして高度なトレーニングを行うことも不可能です。最初に戻りますが、並行体系の構築は、子供に文学を読ませるときに心がけるべきことだと私は主張します。

ボーヴィウ先生 質問

①文学作品の読者の認知能力(cognitive capability)に対する影響に関して、作品が実話なのか実話ではないフィクションなのかという違いは、影響そのものへの関連性はあるのでしょうか。

Castano:私の関心するところでは、その関連性はないと考えています。今回の発表では純文学と流行文学の違いを重要視したのは、作品の言語学的な構成、そして単語の違いとその影響を論じたいためです。作品自体が実話であるかどうかはこれらの要素に影響しません。しかしもし作品の構造や書き方によって、実話であるかどうかという問題に対して読者の内部で異なる判断が下された場合、作品のどの部分がこのような判断の違いを生み出したのかについて検証する必要があります。

②ご講演の中には、「予測不可能性」(unpredictability)が純文学と流行文学を区別する際に重要な指標の一つであるとおっしゃいました。では例えば外国の流行文学を読むときに、その国の人にとってすぐ予測できるかもしれませんが、外国人の読者には文化的な背景の相違がありますので、先が読めないと感じることもあります。そうなりますと、予測不可能性は有効な判断基準と言えますでしょうか。

Castano:いまおっしゃった内容を言い換えますと、それぞれの文化に属する人にとって、いくつかの、その文化特有の物語のモデルが存在します。他の文化に根付いたモデル(と言っても部分的な違いしかないと思いますが)に沿って作られた物語を読むと予測が効かなくなります。ならば私にとってまず、二つのモデルのどこが異なっているかを知る必要があります。例えば私が研究で協力者にフィクションを読ませますが、感情能力を測定する前に、登場人物についての評価をまず聞きます。この問題を検討する実験を行うとすると、例えば日本人作家による純文学作品の登場人物を予測しにくいと、日本人以外(例えばフランス人)の協力者が回答する場合、日本人の読者にとって同じ回答が得られるかどうかについて別途データを集めます。同じ人物が日本人にとって予測しやすいかもしれませんが、それはあくまで私たちに、「純文学」と「流行文学」がただのラベルであることを示すまでです。普遍的な一面もあれば、文化による例外の存在も当然認めなければいけません。

③詩の中の一人称「私」は、特定の社会や環境の中の個人ではなく、より普遍的な「私」になります。なので、詩を読むことも、感情を識別する能力の鍛錬になりますでしょうか。もし鍛錬になれる場合、純文学と流行文学との間のような効果の違いは認められるのでしょうか。

Castano:以前日本人学者が執筆した論文を査読したことがありまして、俳句と、複雑で仮面を使った、感情が誇張された形で表現される能に関する研究でした。詩はより短いし、より表現的な形式であり、不安と不確かさをより醸し出すことができます。なので、純文学に近い効果があるとも言えます。しかし一首の詩を読む時間があまりにも短いので、どれぐらい読んだら感情を識別する、もしくは表現する能力に影響するのかがまだよく把握できません。そして一部の構造上・用語上明らかに流行文学に分類されるべき詩も存在しています。いずれにしても、実験で詩を扱うにはまだ難しい部分が残っていると思います。

(文責:京都大学大学院人間・環境学研究科 共生人間学専攻 肖 軼群)