歴史学研究における探索的データ分析の紹介

ーテキストマイニングを中心にー

人間・社会・自然の来歴と未来—「人新世」における人間性の根本を問う

日本学術振興会「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」学術知共創プログラム

歴史学研究における探索的データ分析の紹介

ーテキストマイニングを中心にー

2024年7月6日、名古屋大学人文知共創センター室にて第4回理論班会議が開催されました。

中村靖子先生は、構造的トピックモデルを用いてフロイトのテクストにおけるトピックの変遷を視覚化し、特に中期に中心的なトピックとなる“Traum”(夢)と、後期に中心的なトピックとなる“Witz”(機知)に注目してフロイトのユーモア論を紹介されました。

質疑応答では、著者の思想的変遷を扱う研究において量的研究に対して質的研究が今後どのように位置づけられるべきかについて議論がなされ、研究の妥当性の確認としての量的研究の意義が再確認されました。

鄭弯弯先生は、語彙の難易度を推定するための指標として、単語の親密度を導入する試みについて紹介されました。単語の親密度は、単語の出現頻度とは異なり、言葉を使う人の実感に依存する主観的指標であり、出現頻度のみを用いる場合に比べてより高い精度で語彙の難易度を推定できることが期待されています。

質疑応答では、方言や同義語の難易度を比較する際に親密度という指標がどう働くのか、語の古さが語の難易度や親密度とどのように関係するのか、などが議題に上がりました。

鈴木麗璽先生は、言葉を持ったエージェントを対戦させ、言語モデルを用いて特定の指標によって勝者が弱者にとって代わり、さらに低い確率で単語を変異させる言語の生態ゲームによって、言語を進化的に扱う試みについて報告されました。次いで、この生態ゲームのテキストマイニング的な応用の可能性について問題提起されました。

質疑応答では、人間の代わりに生成モデルを被験者として用いる心理学研究がマスレベルでは一定の成功を収めていることなどを例に、高度な人工知能エージェントの出現により人間観が問い直される可能性が指摘され、言語モデルの心理学研究への応用可能性が議論されました。

大平徹先生は、2つの方程式が独立している場合に比べ、同じ値のまま両者の間に遅れカップリングを導入するだけではるかに大きな振動が生じることに着目し、集団の相互作用が生み出すリズムや構造を、遅れ微分方程式を用いて記述する試みについて報告されました。

質疑応答では、研究の独創性として、遅れを導入しない従来のモデルでは増幅し続けて無限に発散するものしか記述できなかったのに対し、遅れ微分方程式は微弱な信号から非常に大きな振動を生み出すものでありながら制御可能なモデルであるという点が強調されました。

金信行先生は、技術イノベーションの発展に経済の観点を含める形で、ラトゥールとは異なる立場からアクターネットワーク理論(Actor-Network-theory: ANT)を展開したミシェル・カロンの議論を取り上げ、カロンが提案する、媒介物を含むアクターが、様々な翻訳を通じて構成する技術経済ネットワーク(Techno-Economic Network: TEN)という概念をもとにANTの応用可能性を検討されました。

質疑応答では人間の脱中心化という観点から、ANT的な記述において翻訳のプロセスから人間による評価が排除されえないことの是非や、現代において情報のアウトプット(テクストの制作)の主体となりうる人間以外のアクターについて議論が交わされました。

田村哲樹先生は、「政治体」と「集合体」を区別しようとしたラトゥールの議論を取り上げ、ANTを踏まえた政治や民主主義の概念について再検討されました。また、人工知能の民主主義的・非民主主義的側面を腑分けして後者を抑制しつつ前者を活用する方向性を検討しされました。

質疑応答では、ランダムな抽選による代表者の選出、AIエージェントの政治参加などを例に、平等性、多様性、中立性といった観点から民主的な政治参加とはなにかという議題があげられました。

平田周先生はラトゥールのANTを都市研究に応用する試みについて報告されました。従来の社会学の代替ではなく補完として、ANTの役割を批判的に検討したニール・ブレナーの議論を基に、政治経済学との接合によるANTの有効性と、ANTの存在論的な限界について考察されました。

質疑応答では、ブレナーの取る立場とANTの立場での視点の違いが指摘され、ブレナーの批判の妥当性が検討されました。また、ANTでは人間どうしの平等性だけでなく人間以外のモノを含めたアクター間の平等性について考察することができるのか、そのときの平等性の質的な違いをどう捉えるべきかなどについて議論がなされました。

(文責: 大阪大学人文学研究科 博士前期課程2年 葉柳朝佳音)

2024年6月18日、オンライン(Zoom)にて第3班の第6回班別会議が開催されました(参加者/敬称略:池田慎之介、和泉悠、大平英樹、肖軼群、ソニア・ザン、鄭弯弯、中村靖子、南谷奉良、平井尚生、宮澤和貴)。本班別会議では各班員の進捗報告に加えて、宮澤の在籍する大阪大学で開催する「第三回ロボット視察研究会―ロボット・人工物の主体化・身体化をめぐって」についての打ち合わせ、また叢書刊行へ向けた10月実施の若手研究発表会の打ち合わせが行われました。

前述の視察研究会では、イギリスの小説家カズオ・イシグロを専門に研究する肖軼群氏(京都大学)から、カズオ・イシグロ作品をロボットの触覚という観点から分析する研究発表が行われるほか、ロボットの身体性、主体化について班員の池田、宮澤から研究発表が予定されています。また、本研究会は他班のメンバーからも広く参加を募っており、研究班の枠組みを越えた交流が見込まれます。

🌟南谷奉良

2024年5月17日の第7回終わらない読書会―22世紀の人文学に向けて―」を開催し、講師に金嶋ゆうひ氏を迎え、村田沙耶香の『コンビニ人間』を扱った。金嶋氏がイベント報告で詳細に説明しているように、(1)KH Coderによるテキストマイニングを用いた計量分析と特徴語の解説、(2)主人公の変化の考察(3)現実世界を通した読解を行った。7月19日には、終わらない読書会の第8回を開催予定(対象テキスト:佐藤亜紀『喜べ、幸いなる魂よ』)が開催予定である。また業績成果として、和泉氏の悪口の研究から着想を得た論文が2024年末に刊行予定の書籍用に査読中である点、また日本医用画像工学会の学会誌『Medical Imaging Technology』に対して、京都大学公開シンポジウム「未だ生成されざる学知に向けて―生成AIの諸問題と可能性」に登壇したメンバーのうち4名(うち2名は南谷と山本哲也)の寄稿が決定し、8月に生成AIの特集が刊行されることが報告された。

🌟和泉悠

和泉はオンラインにおける有害な言語表現についての研究を進めた。2024年3月に、言語処理学会30回年次大会において、「ホープスピーチ研究のための日本語データセット」を発表した。何らかの意味での希望的な表現に注目することにより、規制に頼ることなく、有害表現を抑制する可能性を探求した。 また、2024年5月、University of Hawaiʻi at Mānoaで開かれた、12th East-West Philosophers’ Conferenceでは、“Abusive Language in the Age of AI: Insights from the Japanese Linguistic and Cultural Context”というタイトルで研究発表を行った。比較言語学的な知見を通じて、今後増加することが見込まれるAIによって生成される有害な言語表現に関する課題を検討した。

🌟池田慎之介

池田は主に以下の3点について報告を行った。まず,前年度に実施した研究によって得られた知見について,scientific reports誌へと投稿中である。1st roundの審査を経てMajor Revisionの判定を受け,現在その修正稿について2nd roundの審査を受けている状況である。次に,0歳児の乳児から小学生の児童まで幅広い年齢層を対象とした実験調査を実施する環境の構築が完了した。これにより,あらゆる発達段階の子どもを対象として様々なデータを取得することが可能となった。最後に,別途競争的研究資金を獲得し,VRを用いた実験を行うための環境を整えた。これにより,仮想現実・拡張現実空間における様々な行動実験が可能となった。

🌟宮澤和貴

2024年6月に、2024年度人工知能学会全国大会において、「大規模言語モデルを基盤としたロボットの言語獲得に関する考察」というタイトルで発表を行った。この発表では、記号創発システム、大規模言語モデル、そしてロボットの身体の関係を踏まえて大規模言語モデルを利用したロボットの言語獲得について考察した。

LLMの性格特性と対話相手の感情価を考慮した雑談対話システムのロボットへの実装を行った。このシステムでは、ロボットは音声とジェスチャーを用いてユーザーと雑談対話を行う。今後は、ジェスチャーのみでなく移動や物体の操作を含めた対話システムへと拡張することで、第3班のテーマである言語獲得と主体化プロセスを検証するロボットシステムとして活用できるようにする予定である。

LLMの痛みに対する理解と影響を調査するために、痛みを伴う言葉として罵倒語をプロンプトに含めた際のLLMの出力の変化を検証した。今後はより自然な形で罵倒語を提示する方法や、モデル内部の解析を行うことを計画している。

【1】発表内容のまとめ

村田沙耶香『コンビニ人間』を取り上げ、働くなかで人がモノに近づくというテーマで読解しました。

作品を簡単に紹介しますと、主人公の古倉さんは36歳の女性で、コンビニのベテランアルバイト店員です。自然に振舞うと周りから「奇妙がられる」ため、「普通」にならなければという義務感から、周りの人を模倣したり指示に従ったりし続けてきました。その延長で、同居相手の白羽さんの強引な提案を受け入れ退職にまで至ります。しかし作品のラストで、古倉さんだけが「コンビニの『声』」を聞いたことをきっかけに、店員復帰を自ら選択します。

テーマの”人がモノに近づく”という表現は、他者をモノ扱いすることで相手がモノに近づくことと、人が自らモノに近づくことを含んでいます。具体的には、他者の人格を尊重せず都合良く扱ったり、自分の人格よりも組織の中での立場を優先し続けたりする等の振舞いです。これは機能を果たすことと内在的価値を求めることとの葛藤とも表現できます。なお、適切な用語があるかもしれませんが、ここでは人格という言葉を用い、実現したいこと、どんなことにやりがいを感じるか/感じないか、感情等、幅広く”本来のその人らしい在り方”という意味を持たせています。

私は十数年間の会社員経験の中で、本心では充実感を持てないときに、仕事だから我慢して当たり前と現状を甘受し続けるうち、自分が人ではなくモノになっていく感覚を持ち、残念に感じることが何度もありました。また同僚や友人、家族との会話からも、仕事の上で誰かに都合良く扱われ意欲を削がれた経験等を確認できたので、多くの人が同様の事態に遭遇しているのではないかと考え、テーマに設定しました。

当日は発表に移る前に、南谷さんより働くことと身体性の関係についてコメントをいただきました。日々の動作の反復によって体形や所作にその職業らしさが定着するように、身体は職業から強く影響を受けるとのご指摘でした。

続いて匿名チャットアプリAIVISにて、参加者の方から作品の感想を書き込んでいただき、主催者の方々にコメントをいただきながら参照しました。感想は48件あり、「普通」や「正常」に関して考えたこと、古倉さんに対する考察や共感、コンビニという舞台への考察、作品中の印象的な表現等、多様なお考えを伺うことができました。

さて、発表内容は、1計量テキスト分析、2主人公の変化の考察、3現実世界を通した読解 これら3点から構成しました。

1 計量テキスト分析

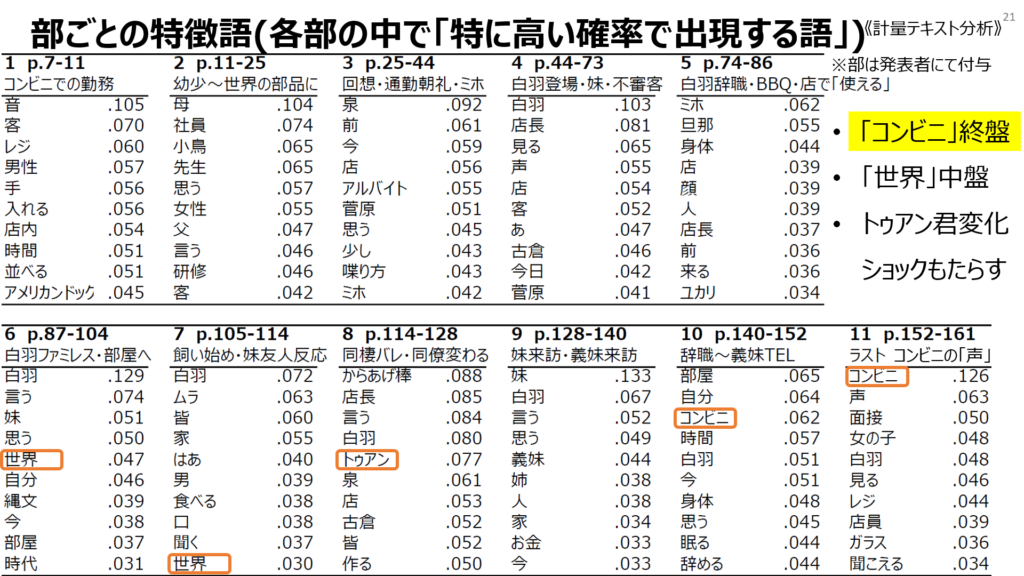

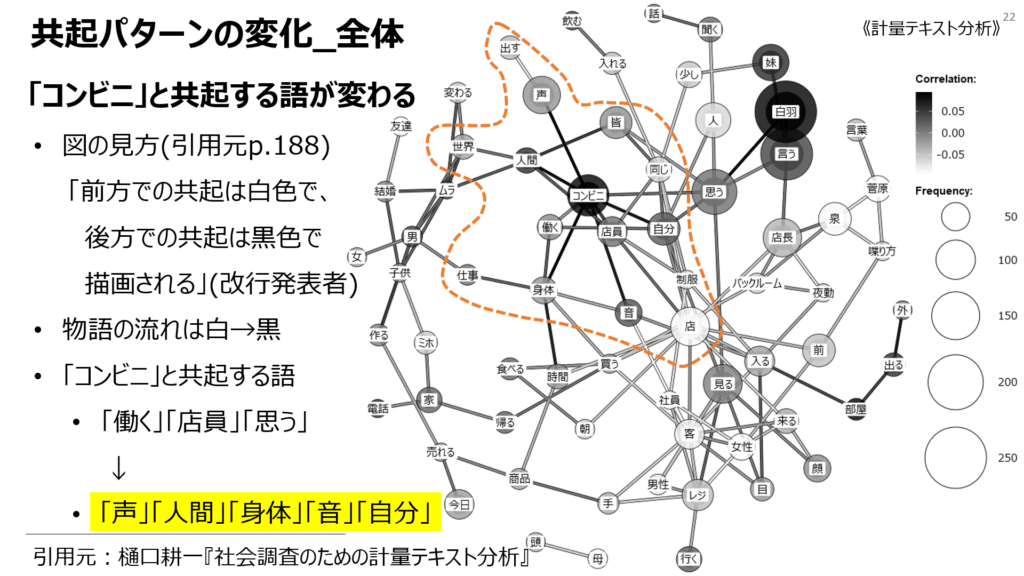

KH Coderを利用して作品全体の計量テキスト分析を行い、語の出現回数、共起ネットワーク(一緒に出現する語同士を線で結んだ図)等を確認しました。このうち発表では頻出語に絞って分析結果を紹介しました。例えば「コンビニ」という語です。この語は、文庫で161ページある作品のなかで111回出現します。私は場面に限らず目にする印象を持ちましたが、分析結果から古倉さんの退職(文庫p.140)以降の「特徴語」(注1)であることがわかりました。(図1)。また、「コンビニ」と一緒に出現する語が、物語の進行とともに変化することもわかりました。途中では「働く」「店員」「思う」ですが、ラストに近づくと「声」「人間」「身体」「音」「自分」になります。(図2)。このように計量テキスト分析を通して、主観的な印象と客観的な分析結果の相違点や、読んでいても気づかなかった文章の特徴を掴むことができました。

(図1)

注1:KH Coderでは、「データ全体に比して、それぞれの部において特に高い確率で出現している語」を「特徴語」と呼ぶ。

注2:数値は「Jaccardの類似性測度で」「0から1までの値をとり、関連が強いほど1に近づく。」(注1、2とも、引用元は樋口耕一『社会調査のための計量テキスト分析』p.39)

注3:部は『コンビニ人間』にはないが、発表者にて付与した。

(図2)

2 主人公の変化の考察

最初に、主要登場人物の特徴や、他の登場人物との関係性を整理しました。

古倉さんについては、周りの人が特性を理解しようとせずにモノ扱いしていると読み取りました。中でも家族は、大切にしているつもりが結果的にモノ扱いしてしまっているように見えました。白羽さんは、女性蔑視と読み取れるセリフが多く嫌悪感を掻き立てます。そこで、男性学の視点を取り入れることで、嫌悪感を乗り越えて言動の背景を推測することを試みました。また白羽さんについてのみ、痩せ過ぎの高身長との身体的特徴が繰り返し描写され、風貌の異様さが強調されます。白羽さんは言動の異様さにより周りから「異物」扱いされますが、もし言動が「普通」だったとしても、風貌のせいで「異物」扱いされるのではないかと考えました。

次に、古倉さんの変化について、周りに言われるがまま無批判に目指していた「普通」に対して、意味を知った上で距離を取ったからこそ、作中で「普通」ではないとされるコンビニアルバイトへの復帰を自ら決断するに至ったと考察しました。これは古倉さんが実存を取り戻したとも読めると思います。

最後に、平繁さんより英語版を中心にコメントをいただきました。古倉さんを類型化して捉えることの是非や、白羽さんの人物像について英語版の文体は日本語版と比べて粗暴な印象を喚起したこと等をご指摘いただきました。

3 現実世界を通した読解

現実世界を通して作品の読解を深めることを目的としました。

私の認識では、働くなかで公式な場と非公式な場が混在しているように見えることを提示しました。働くなかで人がモノに近づくことの特徴として、公式な場の体裁を整える必要に迫られて、また、非公式な場で実務上の必要に迫られての結果であることが挙げられるのではないかと考えます。作品中には、公式な場である朝礼に、「誓いの言葉」の省略(文庫p.35)や悪口大会(同p.75-76)により、非公式な場が混ざり込む様子が確認できます。現実世界についても同様の視点で捉えてみようと、作品の舞台であるコンビニ各社の統合報告書や組織図、経済産業省「新たなコンビニのあり方検討会」中のオーナーヒアリング資料を参照しました。加えて、私や参加者の体験談を共有しました。(事前アンケートに15件のご回答をいただきました。改めて、ご協力ありがとうございました。)

併せて、ラース・スヴェンセン『働くことの哲学』を参照し、19世紀の工場労働者の管理手法であったテイラー主義の価値観が、現代の会社にも引き継がれているとの指摘を紹介しました。誰もがそのような価値観を無自覚に内面化し、働くときには人はモノ扱いするものだと、自分や他者に社会的規範として押し付けている可能性があります。これは『コンビニ人間』の、周りの人が古倉さんに社会的規範を押し付ける描写と似ています。

以上のような現実世界の実情を踏まえ、『コンビニ人間』にエピローグをつけるとしたら、自己決定をするようになった古倉さんは働きがいを感じられるのだろうかと問いかけました。私の考えでは、モノ扱いされたと感じ意欲を削がれてしまう場面に遠からず直面するでしょう。それでも現場と本社などの立場を越えた仲間を得て、顧客が価値を感じられ従業員も働きがいを感じられる店を目指して現状を変えることに取り組み、その中で少しずつ充実感を得ていくのではないかと、願望も込めて想像しました。

【2】フィードバックについての省察

当日も事後も多くのコメントをいただき、ご参加の皆様のおかげで何倍にも面白い時間になりましたし、私も大変勉強になりました。ありがとうございます。

それでは、ご質問にお答えしたいと思います。

>計量テキスト分析について、コンビニ人間を読むうえでどのように活用できるでしょうか?小説を深堀りして解析する以外に、小説を楽しむためにも活用できたりするでしょうか?

こちらは当日お答えしましたが、肝心な内容を漏らしてしまったため補足いたします。

計量テキスト分析の良さは、主観的な印象と客観的な分析結果との比較から発見を得られることにあると思います。発表や当日の回答は、語の単位での狭く深い方向の分析の話に留まりましたが、より広い視点で、事柄の単位で分析することが可能です。KH Coderでは、コーディングと呼ばれる手順を踏むことで、特定の事柄の出現する場面や、出現回数の増減等を確認できるようになります。樋口耕一『社会調査のための計量テキスト分析』p.31-49では、チュートリアルとして夏目漱石『こころ』を取り上げ、人の死という事柄について分析し、「先生」の死が唐突に見えるという批判を検証しています。

『コンビニ人間』も、私としてはラストの古倉さんの変化が唐突に訪れた印象を受けたので、同様の分析を試みたのですが、習熟不足と時間的制約のため十分な結果を出すことができませんでした。1計量テキスト分析について事柄単位の分析も加えたうえで、2主人公の変化の考察を融合させられれば、2の客観性をより高められたと思います。

>『コンビニ人間』の店員の交換可能性と、『クララとお日さま』のAIの代替可能性は、どう違うのだろうか?すぐに思いつくのは、通貨は交換可能性、代替可能性とは言わない?

発表では、交換と代替という言葉を区別せず使ってしまいましたが、コメントを拝見し、両者の違いに注意を向けることができました。ありがとうございます。直接的なお答えにならないかもしれませんが、私なりに考えたことを書きたいと思います。

『コンビニ人間』の古倉さん達従業員は、個別性を保持したまま、店員という役割に関して交換可能となります。

一方『クララとお日さま』では、ジョジーに万が一のことがあったら、AIロボットのクララがジョジーの代替となる(クララが、ジョジーを精巧に模したロボットに移行する)という計画が立てられます。これはクララの個別性が失われることを前提とします。もしクララが人だったら、技術的に可能であってもそのような計画は立てないでしょう。クララが、計画を実行した場合もともとのクララの本体はどうなるのだろうかと問うたのに対し、ジョジーの母親は問題にすらしていない様子が描写されます。(カズオ・イシグロ『クララとお日さま』文庫p.337)ここから、母親が、ロボットは道具なのだから人の都合に合わせた使い方をするもので、個別性を尊重する必要はないと思っていると推測できると思います。

ところで、日常生活で擦り減ったタイヤを新品に取り替えるとき、「タイヤを交換する」と言います。「タイヤBに、亡くなったタイヤAの代替となってもらう」とは言いません。同じ型番ならタイヤAもBも同じと見なし、個別性はないものと考えるからです。

交換可能な店員という表現には、タイヤ交換と同じく、店員を務め得るならヒトAヒトBヒトCも同じというように、個別性の排除の前提が置かれているように思います。しかし、人は個別性を保持したまま、店員という役割を果たすので、店員である間も同時にその人自身でもあります。店員の役割を担う人の個別性は、店員と不可分です。それにも関わらず個別性の排除の前提が置かれるところが、交換可能な店員という表現の特徴かと考えました。

>古倉さんの至った「コンビニ人間」としての再生という終幕は正視できる順当なエンディングなのか、それともさらに読み手を不安な境地へと追い込む波乱含みのエンディングなのか(以下、勝手ながら編集させていただきました。)作中では、古倉さんの36歳、独身、アルバイトという設定が「普通」ではないことの表象とされますが、2024年現在では状況が変わり「普通」となりました。それでも、女性や外国人を含む非正規労働者は、経済的、体力的に厳しい状況に置かれており、古倉さんやダット君達の今後が気がかりです。

小林さんからも当日、非正規労働の拡大によって経済的な格差が広がってきたという、2024年現在も含めた社会的背景についてご指摘をいただきました。先行研究でも、古倉さんの今後について、非正規労働による生活困窮の恐れが指摘されています。(サービス業と社会的承認 : 『コンビニ人間』と異世界男子の時代に 久米依子 2021年)

ご指摘を受け止めながら、私の見方を付け加えるとしたら、非正規労働者の待遇適正化は、事業存続には不可欠となるだろうと予想します。もちろん簡単なことではないからこそ適正化が進まない現実があるのですが、魅力のない職場には無限に労働力は供給されないと思います。加えて古倉さんも、自身の待遇等について気に留めてこなかったように見えますが、作品のラストに変化したことで問題意識が芽生え、エピローグとしてお伝えした展開になり得るように考えます。読み手が(ことによると古倉さんも)不安になるかもしれませんし、波乱含みでもあるものの、希望を持てるエンディングでは、とお答えしたく思います。

今回は、働くことで生じる他者との関係性の負の側面を取り上げました。言うまでもないことですが、他者との協働を通して得られる喜びもまた、確かにあります。より多くの人が働くことから喜びや充実感を得られるようになることを願います。

最後になりましたが、参加いただいた皆様、運営いただいた南谷さん、小林さん、平繁さん、共催の「人間・社会・自然の来歴と未来―「人新世」における人間性の根本を問う」、皆様に改めて御礼申し上げます。

(文責:金嶋ゆうひ)

はじめに

私の専門は工学で、読書会で講師を務めることは初めてでした。読書会での発表は工学分野での発表とは全く異なる経験でした。工学では主に数値を用いて議論を進めますが、読書会では言葉を用いて理論を展開しました。数値での比較に制約されない分、言葉で自由に議論できる楽しさを感じる一方で、その自由さゆえの難しさも感じました。

今回の読書会では、ロボティクス・人工知能の観点から作品を読むという試みを行いました。現在の技術と照らし合わせるだけでなく、小説をより深く読むための手助けになることも意識して発表しました。

発表内容

読書会では、まず私の研究について紹介を行い、その後「クララとお日さま」をロボティクス・人工知能の視点から読みました。

研究紹介

私が行っているロボットの言語学習に関する研究ついて紹介しました。特に、ロボットが経験を通して取得した視覚・触覚・聴覚などの複数の感覚情報(マルチモーダル情報)が学習において重要であることを説明しました。これらの研究紹介が「クララとお日さま」を工学的な視点から読むために役立っていればと思います。

主なトピック

主に2つのトピックに分けて発表を行いました:

これらの点について、工学的な視点から現在の技術と比較しながら、クララの特徴を深く掘り下げました。また、クララのロボットとしての特性がクララの心理的特性とどう関わっているか、他者との接触や関わりについても考察しました。

これらの点について、クララの特性を考慮しつつ考察しました。特に、クララの生き方については、物語の最後のシーンがあるからこそ、クララが一生懸命に生きて、ロボットでありながら生き物として最後を迎えているように感じられました。

参加者からのフィードバック

多くのコメントやアンケートの回答をいただき、感謝しています。全てにお答えできませんが、いくつかのコメントについて返答させていただきます:

・「講師、コメンテーターの方が先端研究者でありながら、本気で人文知と向き合っているのが感じられる神回でした。これが「人工知能×人文知×市民知」なのかと感じ入りました。」

読書会を通して人文知と人工知能・ロボティクスの接点を議論できるよう心がけていたので、このように感じていただけたことは大変嬉しいです。新しい技術や研究分野がどのように学際研究の中で社会に還元できるのか、今後も深く考えていきたいと思います。

・「更には感情の分化というものを知れたことと、それがロボットの言語(予測?)獲得のために「褒める」こととどのように繋がるのかという疑問を抱えながら拝聴しました。」

私が紹介したロボット実験では、報酬(褒める)や罰(叱る)と共に言葉を与えることで、それらの情報と言葉をロボットは結びつけて学習します。人間の場合、より複雑な内受容感覚(体内の状態を感知する感覚)を基に様々な感情を形成します。これらの感情体験と言葉が結びつくことで、感情に関する言語を自身の経験を通して獲得していくと考えられます。つまり、「褒められる」ということは非常に単純化した感情のようなものと考えて、ロボットが単純な報酬や罰に関する情報と言葉を結びつけられることが、より複雑な感情と言葉の結びつきを学習するための簡単な検証になるのではないかと思っています。

また、読書会の中でクララは感情を持ったフリをしているのではないか?という話題もありました。確かにクララは人間と同等の感情を学習するには、身体的な仕組みが異なるため、十分ではないかもしれません。しかし、物語の中でクララとして生きた結果、感情的な振る舞いを獲得したのではないかと思います。そのように考えると、クララの振る舞いは単なる「フリ」ではなく、私達の感情とは異なる”クララの感情”から生まれたと考えることもできるのではないかと思いました。

まとめと謝辞

私の研究の方向性の一つとして、ロボットと人間が言葉の世界を共有できるようになることを探求しています。物理的な現実世界を共有するだけでなく、言葉で記述される世界をロボットと人間が共有し、新たな関係を築いていけるような研究を進めていきたいと考えています。まさに、読書会で皆さんと言葉を介して「クララとお日さま」の世界を共有し議論したように、ロボットも小説を読むことを楽しみ、他者と世界を共有する。そのようなロボットを想像するとワクワクします。

この読書会を通じて得られた知見と経験は、私の研究に大きな示唆を与えてくれました。このような機会を設けてくださったオーガナイザーの皆様、貴重なコメントをくださったコメンテーターの日永田先生、そして熱心に参加してくださった皆様に心より感謝申し上げます。

(文責:大阪大学大学院基礎工学研究科 宮澤和貴)

「データ集計と多次元データの記述」

🌟開催日時:2024 年 7月 19 日(金)20:00〜22:30

🌟講師:藤原いお(京都大学法学研究科博士課程)

🌟コメンテーター:暴力と破滅の運び手(会社員/小説家)

🌟テキスト:佐藤亜紀『喜べ、幸いなる魂よ』角川文庫, 2024年

(単行本も利用可能ですが、読書会では文庫版を利用します。)

「言語接触による言語変化の解明―地理情報科学の方法を用いて―」

「機械学習入門と解析ツール」

第2班では、5月にハワイ大学にて行われる東西哲学者会議と、8月にローマ大学で行われる国際哲学会議でのパネル発表が予定されています。今回のセッションでは、5月のハワイ大での発表内容のブラッシュアップのために、当日の発表と同じ順番で5人の先生方に構想を発表していただきました。この会議全体のテーマは「Trauma and Healing」です。

中村靖子先生は「Pain and Latency」をテーマに、神経表象と痛み、時間的に表出される痛み、「破壊的可塑性」という3つのキーワードについてご紹介され、フロイトやマッハ、マラブーなどを引用しながら痛みとは何かについて考察を展開していただきました。

和泉悠先生はAIの時代におけるオンライン上の有害な言語的コンテンツとその分析について、特に日本語に焦点を当てて、理論モデルの概略を示すことを目的としてお話しいただきました。現在SNSで使用されている有害なポストの検出のためのガイドライン作成には日本語のデータセットがほとんどないという問題点を指摘し、日本語特有かつインターネット特有のヘイトスピーチが存在するということを背景にRobin Jeshionのcomtenptの概念の代わりにdowngradingの概念を導入し、人間同士の序列関係で言葉を把握していく試みを示していただきました。

岩崎陽一先生は、人間とAIの良好な関係性を探求する際に、ネットワーク中心主義を検討するために、仏教を手がかりとしてANT的な考え方を展開されました。具体的には、大乗仏教の中観派を中心とした苦の克服を実現する体系である仏教が、人間と非人間の関係性をANT的に理解する基盤となり得ることを指摘しました。また、先行研究としてFaure氏の見解を紹介し、多数のAIと多数の人間によるネットワークを中心に考えることで、より少ない苦を経験できる可能性があると示していただきました。

立花幸司先生は、人間とAIの関係を4つのタイプに分けて説明され、そのなかでAIを搭載したロボットは人間のパートナーになりうるのか、愛をベースにした関係を築くことができるのかということについてお話しされました。愛の定義を考え、ロボットによる愛と人間による愛との違いを比較し、人間にはロボットにはないエゴや限界が存在するため、それを犠牲にして与えてくれるというところに人間の愛の独自性があるのではないかという結論を導き、さらにそれに対する感謝や誠実さを持つことで、相手となる人間は道徳性=徳を獲得できるのではないかという着地点を示していただきました。

大平英樹先生には、脳の予測に基づいた処理というテーマに基づいてご自身の研究を総括し、予測の障害とされるトラウマに焦点を当て、他プロジェクトで行った検証も引用してお話しいただきました。トラウマや PTSD は、精神の恒常性が予測の障害によって崩れてしまった状態であると解釈し、それに身体反応の働きが大きく関わってくることを示し、人類史上で問題にされるトラウマになりうる現象をどう受容していくか考える際の視点を与えていただきました。さらに、AI は人間と同様にトラウマを持ちうるのかという疑問も提示していただき、今後の議論につながりそうな視点を得ることができました。

(文責:名古屋大学人文学研究科 修士課程1年 鈴木アキエ)