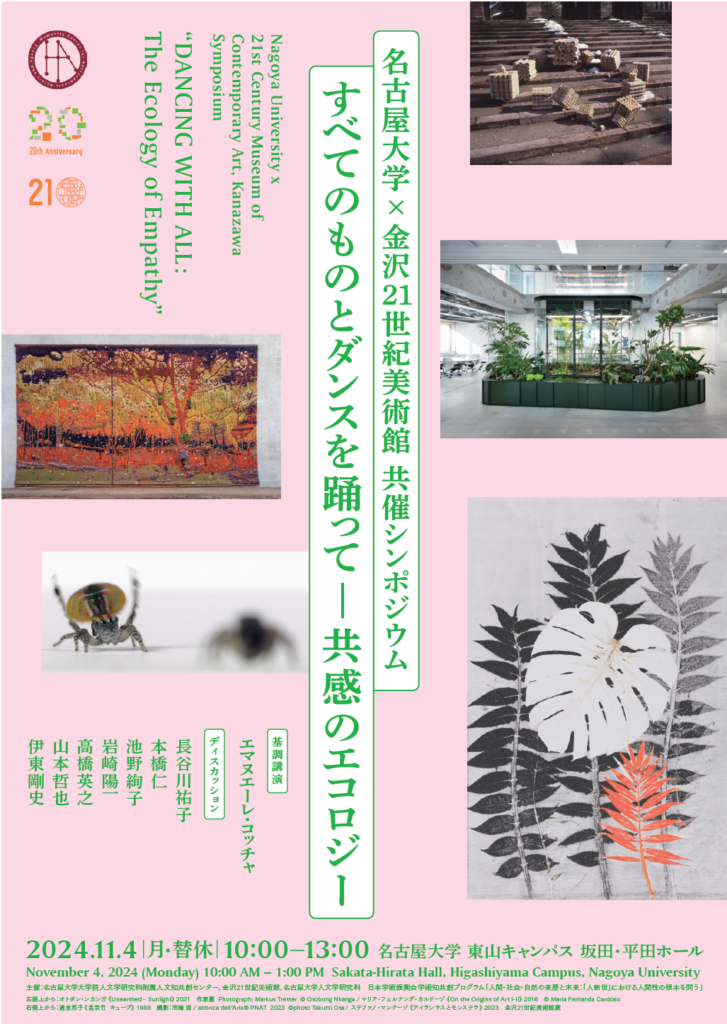

🌟【1】発表内容のまとめ

はじめに

今回、18世紀フランドル地方の商家の人々を描いた歴史小説、佐藤亜紀『喜べ、幸いなる魂よ』を課題本としてとりあげました。本書を課題本にした意図は三つあります。なによりもまず、私が読んで、一読者として非常に魅力ある小説と思ったことです。次に、「ヒト・動植物・機械・モノ・自然の境界」というこの読書会のテーマの各要素がこの小説に有意に現れていることです。さらに、第二の点と関連して、良質な歴史小説内の登場人物の心性を丁寧に読むことができれば、我々がただ自らの想像力をもってして手持ちの材料から問うのとは違うかたちで——違う視点を借りて——「ヒト・動植物・機械・モノ・自然の境界」に関して問い直せる可能性があることです。このようにして、この科研プロジェクトに寄与することができるのではないかと考えました。

私は文学研究者ではなく、専門は18世紀イギリスの政治思想史ですので、その立場から、①「18世紀」に住まう人々の価値観を知ることや、②「調べ物をしながら小説を読む」ことの楽しさを参加者と共有することを目的として発表をしました。こうした目的の設定により、歴史学的な視点を助けとしながら一緒に小説を読み、先に挙げた三点目の意図、「良質な歴史小説内の登場人物の心性を丁寧に読むことで自らの思考を問い直すという効果を果たす」ことがある程度できたと思います。

私の発表の焦点は主に「18世紀」という時代に関するところにあるため、文学作品のアナライズという面を補っていただきたく、アメリカ合衆国の女性史を題材にした小説で受賞の経験がある小説家の暴力と破滅の運び手さんにコメンテーターをお願いしました。その役割分担はコメンテーターの尽力によって上手く機能しました。ちなみにですが、私と暴力と破滅の運び手さんは、佐藤亜紀さんが2018年に京都大学で行った歴史小説に関する集中講義に一緒に出席していた思い出があります(著者のブログにてその内容は一部掲載されています〈2024年7月現在確認〉)。今回の両者の発表では、時間の制約もありますが、上記の意図や目的を果たすために、「歴史小説とは何か」という重要なテーマには意識的に深くは立ち入らず、あくまで小説内の世界を解説することに専念しました。

発表のながれ

⑴感想を集める

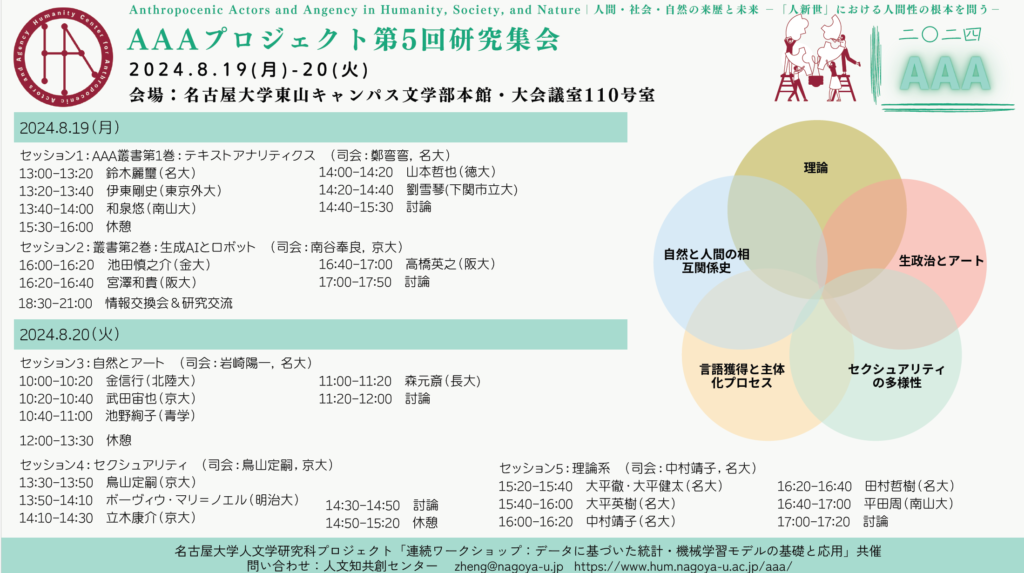

まず、主催者と参加者から広く感想を募りました。この際、参加者が匿名で感想を入力できるAIVISを利用しました。この時点で多くの感想が寄せられたため、発表中にいくつかの論点をとりあげました。特に、小説の舞台、フランス革命のイデオロギー、登場人物の心性(特に、ヤン、ヤネケら主人公たち、またその息子レオ)に関するものが目立ちました。

⑵藤原によるスライド発表

事前にお送りしていたトピックリストに概ね添いつつ、以下大別して①〜④の論点をお話ししました。また、末尾には「おまけ」として作中の出来事と18世紀ヨーロッパ史とを二列に並べた詳しい年表を付しました。

①小説の舞台(市壁、べギンホフ)における、「境界」と「自由」

まず、小説の舞台の性格を知るため、作中冒頭に印象的に現れる「市壁」という「境界」と、作中で非常に重要な役割を担うベギンホフの壁・塀という「境界」に着眼して、こうした「境界」によって成立している特殊な「自由」について、歴史的背景を踏まえつつ分析しました。※「境界」という言葉は「終わらない読書会」のテーマに即した分析概念であって、小説で使用されている語ではありません。

A. 都市の特権——「市壁」の内側

18世紀フランドル地方の大体の状況を紹介したのち、舞台となる時代と場所の特性について小説に即して分析しました。この小説の始まりと終わりは、オーストリア継承戦争後から、低地地方がフランスの支配下に完全に置かれるまでの1748年〜1794年に設定されています。小説の舞台とされる時代が、さまざまな勢力から支配を受けた低地地方の歴史のなかでは相対的に平和な時代であることは、登場人物の幼少の戦争の記憶などからわかるように叙述されていました。舞台である「シント・ヨリス」は、伝統的に都市の「特権的な自由」を維持してきた、それを守り抜いてきたことが描かれています。この「特権」としての「自由」は、物語の最後にはヨーゼフ二世の行政改革や、フランス革命によってもたらされた「自由」と大きく対立することになるでしょう。また、市壁は自由の領域を示すとともに同時に、都市の閉鎖性を示していたことにも触れました。

B. 女性たちの自由——べギンホフの壁

主に上條敏子『ベギン運動の展開とベギンホフの形成 : 単身女性の西欧中世』(2001年、刀水書房)に即しつつ、日本の読者にあまり馴染みがなさそうなべギンという存在や、べギンホフという場所について簡単に説明したのち、作中のべギンにとってべギンホフの塀がどのように機能していたのかを分析しました。女性が自ら生計を立てて、男性から独立して生涯を営むことのできる特権的な空間としてべギン会が書かれていることや、特に「規則破りの規則」という台詞に着目し、自分でその壁の内外を行き来する塩梅を決めるべギンの存在に触れました。こうした「自由」もまた、物語の終わりにフランス革命の「自由」と衝突することになります。

②登場人物らの知性——それぞれの価値観と世界像

群像劇的な趣のある本作には、登場人物それぞれの「美徳」が、時に彼らの自覚的言明であったり、そうでなかったりする仕方で描かれています。ここでは、注目されがちな二人の主人公、ヤン、ヤネケ以外の人々にも着目するかたちで、登場人物らの知性を分析しました。そうすることで、それぞれの人物が有する世界像やそれぞれの価値観に基づく「自由」のあり方を理解して、小説内に描かれる、我々と似通っていてもどこか違う18世紀人たちの認識を検討しました。

A. ヤネケ

各章につけられた全部で五つのエピグラフのうち、「コリントの信徒への手紙」、アダム・スミスやヴォルテールに並んで、実在しないテクストが二つ引用されていますが、これらは「ヤネケ」という登場人物によるテクストであると、本テクストとの関係から理解できます。またヤネケが当時実在した科学者と書簡のやり取りをしている描写も各所にみられます。こうした効果を通じて創作された人物があたかも当時の実在の人間であるかのように思わされるという以上に、ヤネケが一人の科学者として当時の「文芸共和国」に参入する仕方・戦略が鮮明となっていることに着目しました。そこで、ヤネケの「仕事」の多彩さをみることで、当時の知的世界の豊かさを歴史的事実を紹介しつつ巡り、女性が出版業界とどのように関わったかに焦点を当てました。また、作中で描かれるヤネケの思想を、「統計学」と「神学」との関係に特に光を当てることで理解しました。この発表の最後で、「完全に無作為で無目的な自然」によって生じる摂理と矛盾しない「自由」というヤネケ哲学の骨子は、人間と動植物との「境界」を取り払ってなお人間を「自由」であるということのできるものであると考えました。

B. ヤネケ以外の人物

J. G. A. ポーコックが『野蛮と宗教』で描き出した「複数の啓蒙」のように、作中にはさまざまな出自・来歴を持ちさまざまな知性を有する登場人物たちが出てきます。ここでは、彼らの知性をそれぞれ分析しました。発表の中で個人的に一番気に入っている箇所ですが、長くなってしまうため要約が難しいです。たとえば、亜麻の仲買の仕事を自然相手にした「真剣」な仕事としてやりがいを感じるヤンに対して、ヤネケがその自然を「確率」と言い換えてしまうなど、登場人物のものの見方の違いによって世界像がさまざまに現れることに着目しながら、それぞれのキャラクターとその「美徳」を理解しました。(本発表は特に主な視点人物であるヤン・ヤネケとテオとの関係性に光を当てたところに美徳があると思います。)

③時間の感覚——いろいろなサイクル、新しい「未来」

ここでは、①の政治史的論点も引き継ぎつつ、作中で描かれるさまざまな時間の感覚と、物語最後に現れる二つの革命——フランス革命と産業革命——がもたらした新しい時間の感覚について分析しました。列挙しますと以下になります。亜麻の栽培のサイクル、天文学的な時間のサイクル、確率論、神学。「中世」的な特権を有し、近過去の歴史の感覚を有している都市に流れる時間と、フランス「革命」という新しい事象の対比。イノベーションによる産業構造の転変。

④複数の「自由」と「幸いなる魂」

これまでで見てきたトピックをまとめる形で、「自然」と「自由」(作中、後者は前者(自然本性)に論理的に依存することが多い)という語彙に着目し、本作に見られるさまざまな、時に対立する「自由」を整理しました。以下、簡単に列挙します:都市の自由、田舎の自由、フランス革命の自由(作中ではレオという人物に代表され、都市の自由とべギンの自由と対立します)、べギンの自由、「完全に無作為で無目的な自然」が与える偶然という自由、自らの選択という自由。

そうした各々の「自然」と「自由」の対立が終盤にむけてどんどん激化していくのですが、それでもやはり本書のタイトルは『喜べ、幸いなる魂よ』です。そのことの意味を、作中に登場する『滅却されて愛を望み欲する素朴な魂の鏡』や、②Aで分析したヤネケの哲学から問い、開いたままにする形で発表を終えました。

⑶暴力と破滅の運び手さんによるコメント

小説のなかに出現する「さまざまな声」(異なる言語や、異なるメディアなど)の多層性と、「マテリアル」に着目し、対比的に表現されている諸要素をていねいに抽出した発表をされていました。実作者としての観点を活かした、小説の構造、叙述に迫る内容だったと思います。詳しくは下のコメンテーターによる報告をご覧ください。

⑷質疑など

発表中にzoomのチャット欄に多くのコメントが寄せられていたため、それらのコメントと、⑴のAIVISで集めた感想などを平繁さんに取り上げていただきつつ、私とコメンテーターの暴力と破滅の運び手さんとで応答しました。たくさんの面白い意見をいただきました。下の【2】の箇所で、事後にいただいた読書会全体の感想とともにまとめます。

🌟【2】フィードバックについての省察

読書会後の感想では、課題本は少し読むのにハードルが高く感じたが、今回の読書会を機に読めてよかった、理解が深まった、などという意見をいただきました。私の発表に関して、衒学的と受け取られないか少し不安に感じていましたが、コメンテーターとの役割分担も上手に機能したのか、成功したようでこちらとしても大変嬉しいです。以下、会の最中にいただいたコメント、事後の感想を合わせて、参加者との双方向的なやりとりから生まれた重要なトピックに関して書きます。②以降は当日十分に答えられなかった点を追記していますので、参加された方にぜひ読んでいただきたいです。

①フランス革命の「博愛」精神と、レオの女性蔑視は矛盾するのでは?:フランス革命思想史やフランス革命の「心性」を問う研究の複雑な状況をあげつつ、オランプ・ド・グージュの存在に触れることで、博愛精神が男性に限ったものであったと理解する方向を示しました。

②なぜレオがあんな風(行き過ぎたルソー主義者で、農業至上主義かつ女性嫌い)になってしまったのか:この質問は非常に多かったです。私が発表中に「変化」という言葉を安易に用いてしまったことも原因であったような気がします。いわゆるBildungsroman的な弁証法的成長はレオにはありませんよね、というところでお茶を濁しましたが、コメントにはたくさんの推測が寄せられていました。

この点について追加すべきことがあったように思います。「市壁」は、冒頭でファン・デール氏が述べるようにある種の人間にとっては「息の詰まる」ものであったはずです。レオは周囲の女性たちと軋轢を起こした結果、ついに「シント・ヨリス」を追放され、パリに飛ばされてしまいます。この出来事を、「ジュネーヴ市民」ルソーと、ジュネーヴとの関係や、城門に関するエピソードと比較しながら読み、市壁のなかのシステムや人間関係の閉塞性に馴染むことができなかったレオの生涯を考え直してみると、彼のことがよくわかるかもしれません。

ちなみに(レオはルソーではありませんが)、ルソーの「女性」に関する思想研究は、現在様々な展開を見せているようです。最近出たものとして、源川まり子「『エミール』第5篇における観察と嘘——「女性の嘘」に関する一考察」(2024年、『日本18世紀学会年報』第39号)を挙げておきます。

③ヤネケの哲学的文言について:ヤネケが弁舌を振るう箇所について、参加者からはかなり共感・好意的な意見が多かったように見受けます。今回の発表部分では、ヤネケが院長を一番信頼して、大演説をしていることを指摘しました。参加者からの声を受けて、質疑応答ではヤネケの饒舌さや彼女の話の長さを気にしても良いのではないかと指摘しました。終わった後、もう少し考えを深めたため、以下記しておきます。コメンテーターの発表にあったように、この小説には「複数の声」が響いています。おそらく発話されたものとしてはヤネケの演説が、長さという点ではランキング上位を占めているでしょう。たとえばドストエフスキーの登場人物よりは控えめですが、少し滑稽なものとして取ることもできるのではないでしょうか。もちろんヤネケはヤンと話す時など、適切な長さで自分の話をコントロールしている側面もあるため、むやみやたらに独壇場を作り出してしまう人ではありませんし、発話の長さと速さを戦略的に利用しているシーンもあります。以上、こうした点も指摘できたと思います。

④「境界が揺らぐ主題」が今回要素としては十分見えたが強調・整理されていなかったというご指摘:反省いたします。参加者の方が整理して書いてくださったように、「現代と18世紀、男と女、科学と宗教、さまざまな自由、国の境界」などさまざまなトピックを扱いました。

もう一度発表をやりなおすのであれば、「境界が揺らぐ主題」として、今回はオープンエンドにとどめた本書のタイトルである「幸いなる魂」を中心として組み直したいです。そのためには、「この単純な魂って、一体何なんだろうね。真っ裸にされて昇って行く。善悪の概念さえ引っ剥がされて、昇って行く。」(文庫版、157頁)というヤネケの心中の言葉や、マルグリット・ポーレート『滅却されて愛を望み欲する素朴な魂の鏡』の本作内での役割をいまいちど考え直す必要があると思います。現状力不足ですので、示唆にとどめさせていただきます。

⑤18世紀関係の文献:参加者の方から、複合国家論・礫岩国家論に関する文献を知りたいという声をいただきました。この場で2つに絞って挙げさせてただきます。後者は絶版ですので、図書館で探してみてください。

J・G・A・ポーコック著、犬塚元、安藤裕介、石川敬史、片山文雄、古城毅、中村逸春訳『島々の発見 : 「新しいブリテン史」と政治思想』(名古屋大学出版会、2013年)

古谷大輔、近藤和彦編『礫岩のようなヨーロッパ』(山川出版社、2016)

またCiNiiのページ(https://cir.nii.ac.jp/)から、「複合国家」や「礫岩国家」等で検索をかけて、ご自身の関心ある地域・テーマのものを読んでみてもよいかもしれません。

反省点

私の調べが甘く、フランドル地方についての歴史学的質問にいくつか十分に答えることができなかった局面が数回ありました。著者の佐藤亜紀さんが利用したであろう一次資料や、オランダ語を含む二次資料に事前にアクセスしておくべきだったと思います。「18世紀研究の立場から」、と大見得を切っておいて、その点で不足を見せてしまったこと、大変心苦しく思っております。

謝辞

まずは、コメンテーターを務めていただきました、暴力と破滅の運び手さんに感謝の意を表したいです。運び手さんとは、事前にたくさん意見交換をしました。私の発表部分も、運び手さんとのやりとりなしには作成できなかったところがあります。

主催の南谷さん、平繁さん、小林さん、未熟な私の手助けをしてくださり、ありがとうございました。小林さんは私の足早な発表からキーワードを抜き出してくださり、参加者の方々にわかりやすくしてくださりました。平繁さんは参加者から寄せられたたくさんの質問・コメントを整理してくださり、発表者としては応答することに専念できたおかげでより良い応答ができたと感じております。南谷さんには、事前の説明や打ち合わせからお世話になりましたし、南谷さんのおかげで会をスムーズにかつ良い雰囲気で進められて、発表者として安心できました。主催のみなさんの読解やコメントも大変興味深く、もっとお話ししたいと思いました。

そして何よりも参加者のみなさま、深く感謝いたします。オンラインとはいえ、70名以上の参加者の方の前でお話しすることにとても緊張しましたが、AIVISやzoomチャット欄でコメントをいただくなかで、徐々に一読者として同じフロアに立って一緒にものを考えている喜びが勝り、最終的にはただ愉快に楽しくお話しするという講師の特権を謳歌することができました。皆様からのコメントに非常に刺激を受け、いま『喜べ、幸いなる魂よ』を再読しているところです。

最後に、これを機に、佐藤亜紀さんの作品はもちろんのこと、18世紀研究や歴史研究、思想史研究に興味をもっていただけたら嬉しく思います。