2025.8.26-27 2025年度全体研究集会(夏)

2022年11月1日に人文知共創センターが設立され、今年で4年目を迎えます。日本学術振興会に採択された当プロジェクトは多くの活動実績が認められ、2024年度の中間評価では高評価をいただきました。その実績をまとめたパンフレットを公開いたしましたので、ぜひご覧ください。

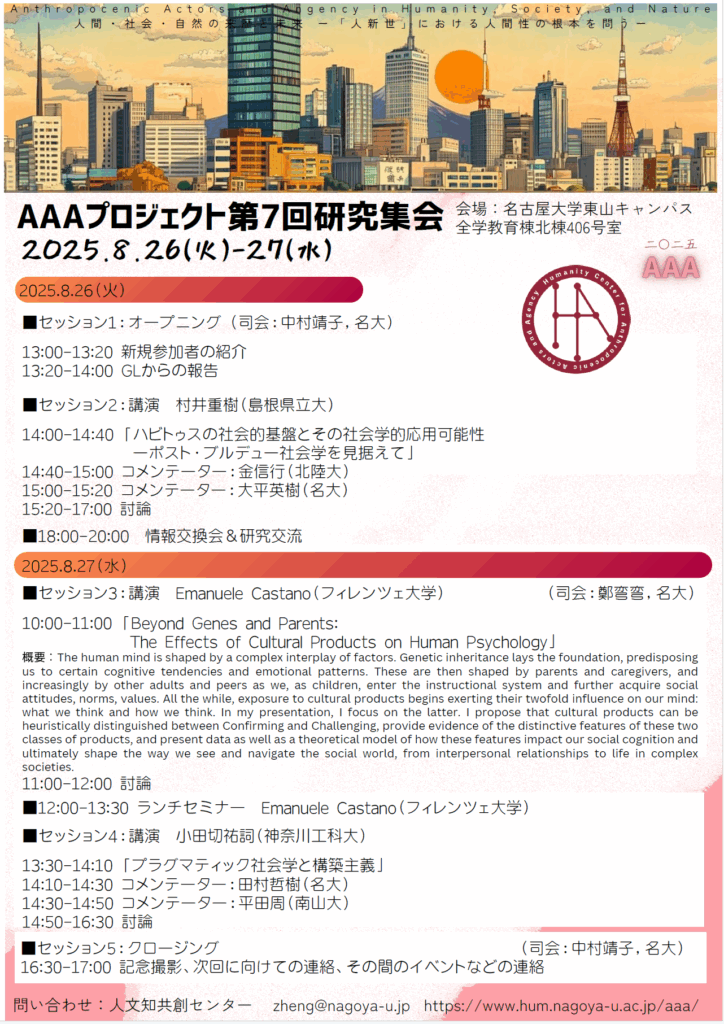

本研究集会では、特別講演のゲストとして、島根県立大学の村井重樹先生、神奈川工科大学の小田切祐詞先生にお越しいただきました。当センター第1班、北陸大学の金信行先生のお声がけにより実現し、それぞれ、「セッション2:ハビトゥスの社会的基盤とその社会学的応用可能性―ポスト・ブルデュー社会学を見据えて」、「セッション4:プラグマティック社会学と構築主義」のテーマでご講演いただきました。さらに、第1班、大平英樹先生の繋がりにより、フィレンツェ大学からEmanuele Castano先生に駆けつけていただき、「セッション3:Beyond Genes and Parents: The Effects of Cultural Products on Human Psychology」のテーマでご講演いただきました。プロジェクトの成果が、メンバーの繋がりによって支えられていることを象徴するようなプログラム構成となりました。

以下は一部とはなりますが、Castano先生のご講演について報告します。

●Emanuele Castano先生 「Beyond Genes and Parents: The Effects of Cultural Products on Human Psychology」

「相手はいったい、何を考えているんだろう?」

言葉、表情、仕草、それまでの文脈など、あらゆる情報を頼りに私たちは意思疎通を図り、コミュニケーションを行います。集団生活を営むために必要不可欠な能力ですが、いろんな経験を積みながら私たちは少しずつ身に着けていきます。それでは具体的に、いったい何に影響を受けながら私たちは能力を発達させているのでしょうか。

“Fiction is a gym for social cognition”

Castano先生が取り組むこの研究アイデアは、この問いに一つのヒントを与えてくれるかもしれません。「Fiction」にも様々なものがありますが、その一つとして小説が挙げられます。さらに、小説を文学小説と大衆小説に分けましょう。実証研究において、文学小説をよく読む人と、大衆小説をよく読む人では、「Reading the Mind in the Eyes Test」をはじめとするいくつかの検証を通して、前者の方が他者の心的状態を推測する能力が高いという結果が出ました。文学小説では、大衆小説に比べて登場人物同士の複雑な関係性や、それぞれの心理描写を細かく描く傾向があります。確かに読みごたえがあり、手に取るハードルは高いかもしれませんが、他者心理の推測能力を鍛える“gym”となっているのかもしれません。

ここで注意が必要なのは、この研究が文学小説と大衆小説の優劣を決めるものではないということです。大衆小説も、既知の表現や定型的な物語構造を通して共感や安心感を生み出す効果があり、大切な文学の一つであることも強調されました。

(文責・綾塚達郎)