当プロジェクト発の研究成果が続々と報告されました。その筆頭が、ちょうど全体研究集会の開催日当日に発刊された書籍、「ことば×データサイエンス【AAA叢書第1巻】」(春風社)になります。この他にも、AAAメンバーによる今後の書籍計画や論文発表についての報告が相次いで行われ、さらなる発展に期待がかかります。

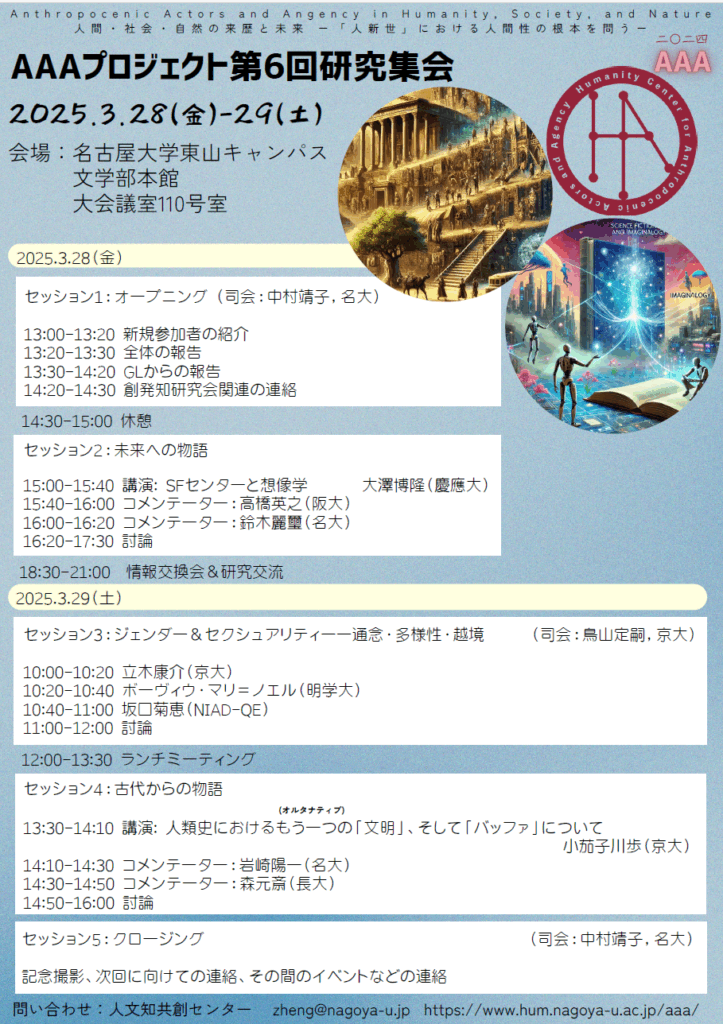

本会では、特別講演のゲストとして、慶應義塾大学の大澤博隆先生、京都大学の小茄子川歩先生にお越しいただきました。先生方にはそれぞれ、「セッション2:未来への物語」、「セッション4:古代からの物語」と対比的なセッションテーマの中で講演していただき、大変興味深いディスカッションが行われました。内容の一部を紹介します。

🌟大澤博隆 先生 「SFセンターと想像学」

「ロボットに抱っこされたとき、感動しました」

学生時代、ロボットがシンプルなアルゴリズムで動くのを知っていながらなお、「あぁ、いいな」と、意外な感想を抱いたと言います。専門分野のヒューマンエージェントインタラクションの道へ進むことを決めたきっかけとなりました。たとえば日常的な家電も、“便利な道具”を超えて、“他者としての人工物”にできるのではないか?人と道具の間に、今までに無かったような相互作用を可能とすることで、単なる人間の身体拡張に終わらない、どこか他者性を感じさせるようなエージェントの開発に研究として取り組みました。

現在、ロボット技術や人工知能は目覚ましい発展を遂げ、人間社会に深く入り込みつつあります。そう遠くない未来において、こうした技術とどう向き合い共生することができるのか、私たちの想像力が試されています。「人間の想像力は機械共生社会において、どうあるべきか?」このリサーチクエスチョンを掲げた研究テーマ「ポストヒューマン社会のための想像学」は、科学技術振興機構の「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」の「学術知共創プログラム」において、2024年度の研究テーマとして採択されました。この中では特に、科学技術と社会のあり方を探るジャンルとして誕生したサイエンスフィクション(SF)が、その問いの答えを探る大きな可能性として鍵を握っています。

🌟小茄子川歩 先生 「人類史におけるもう一つの『文明』、そして『バッファ』について」

文明の発展と聞くと、人びとのどのような営みを想像するでしょうか。狩猟採集生活から農耕牧畜生活へ、やがて余剰がうまれ、小さな農村は大きな都市へと発展する。そして管理運営機構が生まれ、中央集権的な国家が誕生し、支配階級の人びとのもと、第一次産業に従事する人びとだけでなく、工人や商人、神官といった専門職業人がさまざまな活動がおこなうようになる。たとえばこうした発展段階的なプロセスを想像してしまうのではないでしょうか。

マルセル・モースの「文明」論を発展的に継承したデヴィット・グレーバーとデヴィット・ウェングロウは、それとは異なる「文明」のあり方を説きました。歴史的状況や歴史地理的状況、社会学的状況、文化的状況、そして生態学的状況と、各地・時代の人びとがおかれたさまざまな「状況」に、人びとがボトムアップ式に「政治」的に対応するなかで「文明」は創りだされます。「文明」間において交流や借用の拒絶がありつつも、どの「文明」が野蛮、未開などというのではなく、さまざまな「形態(フォルム)」の「文明」が当たり前のように併存します。「文明」とは、必ずしも中央集権的な国家に向かうことを意味するのではなく、“自発的連合による組織化を可能にする「政治」的知恵や相互扶助の特性こそが「文明」である”と考えます。いわば、ボトムアップで成り立つ「文明」といえるでしょうか。

その代表的なものとして、比較考古学が専門の小茄子川先生が研究を進めるのがインダス「文明」社会です。中でも紀元前約2600~2400年ごろ、インダス平原において人びとは、その「状況」への「政治」的な対応として、大きな都市にのみ集住せず、人口をひろく散在させたがゆえに、各地方には多様な文化社会が根付いていました。発掘調査の成果からは、ここに国家的権力や支配・暴力の痕跡は見当たらないそうです。また同時代に交流のあった、すでに国家段階にあったと考えられるメソポタミア文明社会に同化されることもありませんでした。このときのメソポタミア文明社会との交流において、“バッファ”の役割を果たしていたのではないかとされるのが、パキスタンの世界遺産となっている古代都市遺跡、モヘンジョダロです。乾季に人びとが集まる交易センターとなっていたのではないかと推察されますが、雨期時には大規模な洪水の危険性が高まるため、季節的に解体されることを前提とした「都市」であったと考えられます。メソポタミア文明社会の財や知、価値をはじめとしたさまざまな情報が、“バッファ”としてのモヘンジョダロを経由することで、インダス平原の伝統的な在地社会文化に適した「かたち」に転換され、そして借用されていたのではないか、という説が紹介されました。

(文責・綾塚達郎)