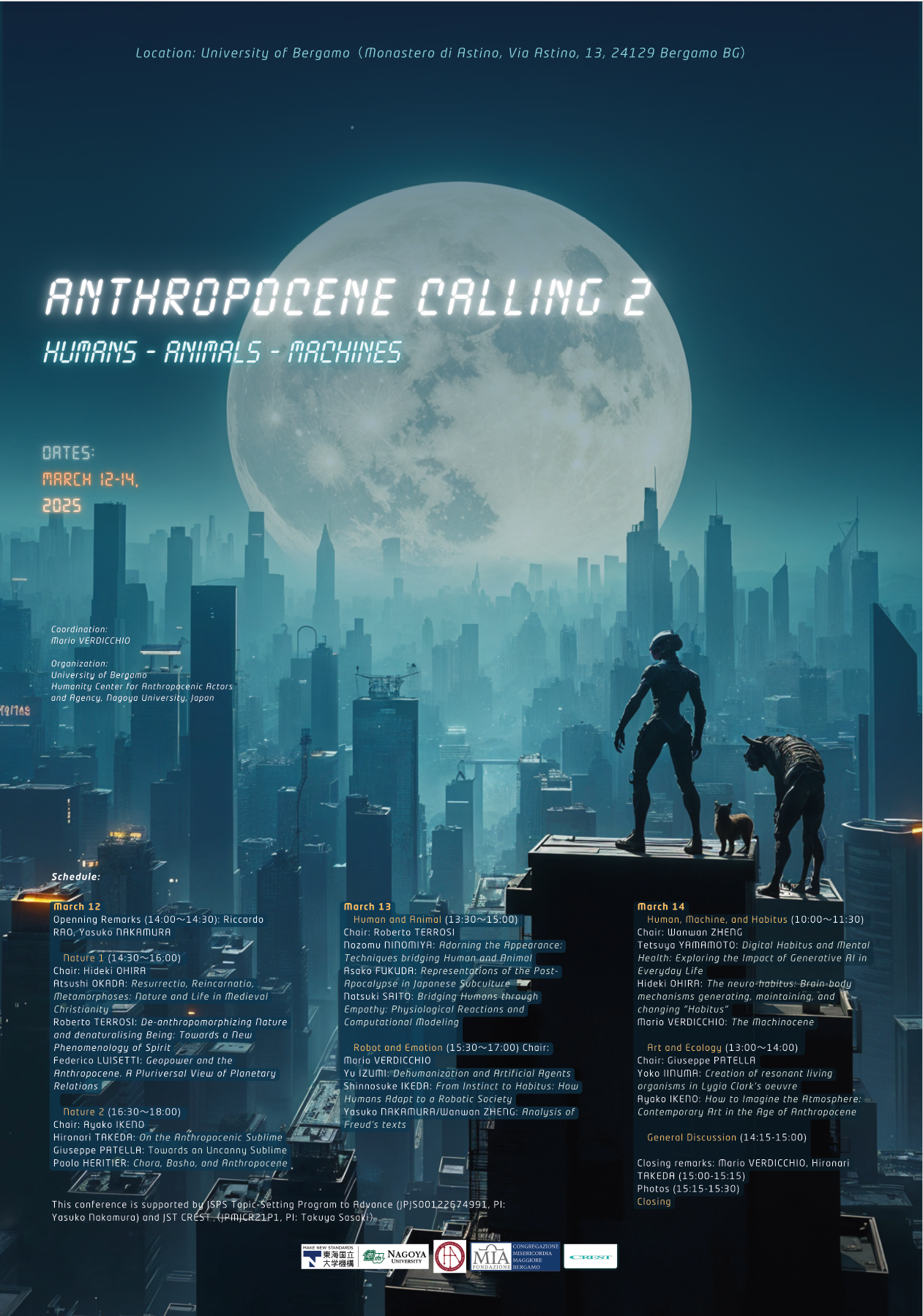

2025年3月12日から3月14日にかけて、イタリアのベルガモ大学の連携施設アスティーノ修道院(Monastero di Astino)にて、国際シンポジウム「Anthropocene Calling II: Humans, Animals, Machines」が開催された。本シンポジウムは2024年にローマ大学トル・ヴェルガータ校で行われた国際会議の継続として、「人新世」を主題にすえ、人間中心主義がもたらす諸問題について多角的な検討を行うことを目的としたものである。第一回会議では「自然、技術、言語文化、芸術」の四つの研究分野に紐づいた副題が掲げられたが、第二回となる今回は「人間、動物、機械」といった研究対象を副題の中心とし、より領域横断が可能となった議論が促進された。

シンポジウムでは、まず中村代表から開会の辞が述べられた。さらに、会場であるアスティーノ修道院の管理を担うMIA財団の評議員Rodeschini評議員より、日本とイタリア間の学術協力に対する賛辞と歓迎の辞が述べられた。また、本シンポジウムがベルガモ大学とMIA財団の初の協働の場となったことにも言及された。シンポジウム参加者には、AAAプロジェクト第五班のグループリーダー武田をはじめとするプロジェクトメンバーが、そしてベルガモ大学、ローマ大学トル・ヴェルガータ校、東ピエモンテ大学、スイスのザンクト・ガレン大学の研究者が名を連ね、人文科学から自然科学に至るまで多様で幅広い専門分野の研究者が集い、それぞれの知見に基づいた発表と活発な討議が行われた。さらに、議論は英語、イタリア語、日本語を取り混ぜて行われ、日本とイタリアにおける学術

的協力の深化が確認された(報告文末尾のリストを参照のこと)。本報告書では、三日にわたるシンポジウムで設けられた六つのセッション――自然1、自然2、人間と動物、ロボットと感情、人間・機械・ハビトゥス、芸術とエコロジー――を概観し、それぞれの発表内容を簡潔に要約する。なお、登壇者の氏名については敬称略とする。

セッション「自然1」では、人新世における人間と自然の関係がどのように再構築されるべきかを、宗教・哲学・地政学の視点から考察した。岡田の発表では、中世キリスト教における復活、輪廻、変容の思想を通じ、固定化されない自然観について検討された。従来のキリスト教的復活は不変の自己を前提とするが、異端とされた変容の概念こそが、現代のエコロジー思考により適合することが示された。参照された作品にはベルガモのコッレオーニ礼拝堂における寄木細工の宗教画や、ベルガモで活躍し影響を与えた画家ロレンツォ・ロットの作品等が取り上げられた。Terrosiの発表では、人新世における自然の人間化、人間の自然化、技術の自律化という三つの疎外が提示された。そして人間・自然・技術間における関係性を批判的に切り離し、個々の存在論を捉え直すことで、それらの関係性を再構築することが検討された。Luisettiの議論では、地球と生命体の関係、および地球を変容させる力を指すジオ・パワー(Geopower)の概念を基軸に、植民地主義的な自然観の克服が論じられた。人新世における地球が直面している環境問題に対し、すべての人間が同等に関与しているのではなく、その起源には植民地主義によるプランテーション新世(Plantationocene)があり、自然は単なる資源ではないことが強調された。これらのテーマを表現しているアーティスト、カロリーナ・カイセドや下道基行の作品が参照された。

セッション「自然2」における発表では、崇高(Sublime)の概念を軸に、人新世における美学・哲学的視点から論じられた。武田は写真家、畠山直哉の作品を対象とし、そのテーマである崇高について分析した。畠山の作品では自然と人間、自然と技術の関係を同等のものと扱う点に、ロマン主義的な崇高の概念とは異なる要素が見出されることを指摘した。そしてニコラ・ブリオーの人新世的崇高(Anthropocenic Sublime)を参照に、人間と自然の現代的な関係性を捉え直し、人新世における崇高の新たなあり方を提示した。Patellaは一八世紀以降、重要視されてきた自然に対する美的感受性、つまり崇高の概念に焦点をあてた。従来の崇高論では自然を他者性として畏怖する視点(感傷的崇高)と、主体の鏡として内面化する視点(形而上的崇高)が見出される。そして環境危機を背景とした現代においては、不気味さ(Uncanny)が新たな生態学的感情として表出していることを指摘し、三つの崇高の形態を提示した。Heritierは、法と美学の視点から、人間の本質に関する三つの概念(1.homo homini lupus, 2.homo homini deus, 3.homo homini homo)から、プラトンのコーラや京都学派の議論を手がかりに、人間中心主義における自由と責任の新たな基盤、そして多元的社会の基盤について論じた。

セッション「人間と動物」では、動物やゾンビをはじめとするノン・ヒューマン的な生命と人間の関係性について、イメージ学、ポスト・アポカリプス的表象、共感といった視座から、多様な考察が展開された。二宮は、動物における美的な視覚的表現に焦点を当て、イメージの創造を、種を超えた現象として再考した。そしてダーウィンやポルトマンの議論をもとに、動物もまた創造表現を行う可能性を示唆した。福田は、日本のサブカルチャーにおけるアポカリプスとゾンビの表象を分析するため、特にセカイ系やポスト・セカイ系として分類される作品を取り上げた。社会の再建や原因追求ではなく、崩壊した世界における個人の生き方が強調される点に日本特有のアプローチが見出される。斉藤は行動予測の動的プロセスである共感を主題とし、自己参照的共感と認知的共感が行動予測にどのように寄与するかを調査した。具体的には強化学習モデルを用い、実験参加者が人間のパートナーとノン・ヒューマンのエージェントの意思決定を予測する課題に取り組んだ。その結果、感情的共感と認知的共感という二つの学習プロセスがあることが示され、人間の意思決定の理解において重要な役割を果たしていることが明らかとなった。

セッション「ロボットと感情」では、人工エージェントと人間の間に生じる感情の認知について、心理学・哲学的な視点から分析が展開された。和泉は、概念空間と(反)敬称の意味論を参照し、脱人間化のレトリックが単に人間性の否定にあるわけではなく、社会的階級における序列を引き下げる格下げ行為にあることを示した。その上で、ノン・ヒューマン的な人工エージェントにおいても言語的に脱人間化されうることを明らかにした。池田は心理学的視点より、人間には幼少期より人間を優先して認識する本能的傾向が見られることを示し、人間が本質的にAIやロボットを自然に受け入れることの困難さを述べた。その克服としてロボットやAIと共存するためには、習慣化された行動様式であるハビトゥスの重要性を論じた。中村・鄭はテキストマイニング手法を用い、フロイトの全著作を分析し、その思想の発展的変遷を明らかにした。k-meansクラスタリングによる分析では第一期(1886-1901)、第二期(1905-1919)、第三期(1919-1939)の時期区分が割り出され、情動、リビドー、衝動という主要な概念の進化が確認された。また構造的トピックモデル(STM)ではフロイトの理論における二つの転換点(1900年、1907年)が示された。その結果、フロイトの持続的なテーマである不安(angst)における主体が、女性から子供へ、さらに人間全般へと拡張していったことが明らかとなった。

セッション「人間・機械・ハビトゥス」では、人間の行動様式であるハビトゥスがAIや機械技術の発展によってどのように変化し、形成されていくのかが議論された。山本は、技術革新が進み、生活のあらゆる場面で活用されているデータ生成を担う生成AIを取り上げ、生成AIと人間の創造性を取り上げた。そして初音ミクや人格設定を行ったChatGPTと人間の関係性などを例に、生成AIとの共存が精神的健康に与える影響を検討し、新たなハビトゥスの形成について論じた。大平は、神経科学者ジャン=ピエール・シャンジューの論文「ハビトゥスの神経基盤」で主張される、脳内に実装され、身体化されるハビトゥスがどのように形成され、維持され、共有されるのか、その神経メカニズムを明らかにするため、神経科学的視点より考察を行った。その結果、金銭的報酬に関する学習・意思決定と、社会規範や行動の学習・意思決定が、大脳基底核の線条体など、共通する脳領域に依存していることが明らかとなった。さらにはベイズ脳理論の観点から、新たな情報に適応し、世界モデルを構築するメカニズムについても検討した。Verdicchioは、コンピューターが人間をはるかに超える知性を獲得し、人新世を終焉させるマシノシーン(Machinocene)という概念を通じ、断絶する人間と機械の関係ではなく、人間が機械的思考へと適応していく未来像を提示し、人新世の延長としての機械時代を提示した。具体的には歌手Charli XCXや俳優Karla Sofía Gascónらとメディアとの関係やインスタグラムの投稿などを例として取り上げた。本セッションでは、AI時代における人間の適応と進化によって生まれる新たなハビトゥスの可能性について、人間の思考や行動が機械と共にどのように変容するのかを問う議論が展開された。

セッション「芸術とエコロジー」では、芸術を通じた生命性や環境への新たな視点が探求された。飯沼はリジア・クラークの作品《Bichos》を取り上げ、記号論的アニミズムの観点から分析し、無機物である芸術作品がどのように生命力を宿し得るかについて考察した。鑑賞者が作品を動かすことで生まれる生き物のような特性に着目し、アニミズムの概念を芸術に適用することで、作品の自律性獲得の可能性を提示した。池野は、地球全体を覆い、人間を取り巻く大気や空気をテーマに、人新世時代の現代アートを考察した。まず三上晴子の作品では人間の生活圏を構成する空気とその限界について考察し、そしてブルーノ・ラトゥールの「クリティカル・ゾーンズ」展から、人間とノン・ヒューマンを含むすべてのアクターの行為によって大気が構成されるというラトゥールの思想を分析した。大気は不可視の周囲環境であるだけではなく、テクノロジーや社会、人間との関係性の中で構築されていることを、人新世において再認識する必要があることが確認された。

総括すれば、本シンポジウムでは、人新世における人間と人間を取り巻く自然環境、および生成AIをはじめとする技術社会という大きな枠組みの中で論が展開された。第一に、人間がノン・ヒューマン的存在とどのように関わっているのか、あるいは関わり方に変化が生じてきているのか、その関係性の変化や相互作用の模索について捉え直すことが試みられた。その対象として人間、動物、自然、機械の本質についての再考が行われた。第二に、人間は生得的に認知することが難しいロボットや生成AIとの新たな関係性が構築される中で、人間らしさや人間との類似性を見出すなど、新たなハビトゥスの探求を行うことが論じられ、それらとの共存可能性といったテーマが深く議論された。これらの発表成果は、人文学、自然科学、社会科学からの学際的視野によって、人間中心主義の限界を再考し、持続可能な社会の構築に向けた新たな知見を深めるものであった。

さらに国際シンポジウム後には、ミラノのブレラ絵画館およびトリノのロンブローゾ犯罪人類学博物館などを訪問する機会が設けられた。ブレラ絵画館の収蔵作品は、これまで人類が周囲環境とどのように関わってきたかを象徴するものであり、また、ロンブローゾ博物館に展示される心理学的実験器具は、現代のAI技術の先駆とも捉えうるものである。ベルガモにおける国際シンポジウムでは、人新世における現在と未来について主に論じられたが、ミラノやトリノでの実地見学では過去の蓄積により、人新世における人間と環境の関係を改めて考察する契機となった。

本シンポジウムでの議論を踏まえ、現在進行形の人新世において、今後も一層の活発な研究と議論の継続が求められるであろう。

【シンポジウム 参加者リスト(発表順)】

– Atsushi OKADA, Professor, Kyoto Seika University

– Roberto TERROSI, Researcher, University of Rome Tor Vergata

– Federico LUISETTI, Associate professor, University of St. Gallen

– Giuseppe PATELLA, Professor, University of Rome Tor Vergata

– Paolo HERITIER, Professor, University of Eastern Piedmont

– Nozomu NINOMIYA, JSPS Postdoctoral Fellow / The University of Tokyo

– Asako FUKUDA, Assistant Professor, Professional Institute of International Fashion

– Natsuki SAITO, Researcher, Nagoya University

– Yu IZUMI, Associate professor, Nanzan University / RIKEN AIP

– Shinnosuke IKEDA, Associate professor, Kanazawa University

– Yasuko NAKAMURA, Professor, Nagoya University

– Wanwan ZHENG, Assistant Professor, Nagoya University

– Tetsuya YAMAMOTO, Associate professor, Tokushima University

– Hideki OHIRA, Professor, Nagoya University

– Mario VERDICCHIO, Associate professor, University of Bergamo

– Yoko IINUMA, PhD student, Kyoto University

– Ayako IKENO, Associate professor, Aoyama Gakuin University

(文責:飯沼洋子〔京都大学大学院人間・環境学研究科〕)